È da poco uscito un ampio volume dal titolo Mario Dal Pra nella ‘Scuola’ di Milano: la filosofia nella storia della filosofia e della scienza. La filosofia come riflessione critica sulle varie tradizioni concettuali (a cura di Fabio Minazzi, Mimesis 2018).

Dario Generali, che di Dal Pra è stato allievo, vi ha contribuito con un saggio su Mario Dal Pra: un maestro di rigore scientifico e civile nella Statale degli anni Settanta (pp. 507-515).

È un testo molto bello, che -autorizzato dall’Autore, che ringrazio- metto qui a disposizione di chiunque voglia capire le condizioni e le contraddizioni dell’università italiana, a disposizione in particolare dei miei studenti.

Generali descrive infatti con la consueta lucidità la propria vicenda accademica, il legame con il suo maestro, la figura di Dal Pra come filosofo e cittadino, gli eventi e i contesti nei quali essa ha operato.

È un testo anche drammatico ed emozionante. Drammatico per le pratiche spesso inique che vi emergono, emozionante per il modo sempre intriso di tenacia ed equilibrio esistenziale con il quale Generali ha affrontato gli eventi che narra. Si tratta dunque di una testimonianza culturale, scientifica e civile di grande importanza, nella quale viene descritto con chiarezza il clima che si respirava alla Statale di Milano dopo la scomparsa dei grandi maestri degli anni Settanta.

A riprova di tutto questo segnalo alcuni brani particolarmente significativi.

Il primo si riferisce alla metodologia di ricerca sviluppata da Generali a partire dal lavoro di Dal Pra: «Un modello di storia della scienza attento non più solo alla idee filosofiche della scienza, ma anche ai suoi aspetti operativi, che non venivano più considerati dettagli tecnici ininfluenti, ma aspetti rilevanti per il suo sviluppo al pari di quelli teorici, con la conseguente definizione di un autonomo statuto epistemologico della disciplina, ormai chiaramente distinto rispetto a quello della storia della filosofia, dalla quale pure era partita la rinascita della storiografia della scienza del decennio precedente» (p. 509).

Il secondo è una verità che, dopo molti anni di insegnamento, risulta anche per me evidente: «Ogni docente, dalla scuola primaria all’università, insegna in primo luogo e fondamentalmente se stesso» (p. 513).

Il terzo è espressione della forza con la quale Generali coniuga lavoro filosofico e testimonianza civile: «A questo modo di procedere mi indirizzava però con forza il modello dalpraiano, che avevo sposato senza riserve, di una società governata dalle strutture della razionalità e non dalle forme irrazionali e premoderne di un potere fondato sulle relazioni personali» (p. 514).

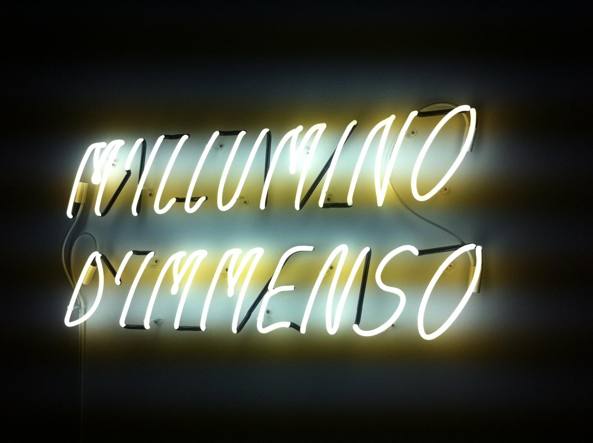

Infine, mi ha colpito il riferimento che Generali fa a uno dei più significativi libri di Mario Dal Pra, la «splendida monografia sullo scetticismo greco» (p. 512). E mi ha colpito perché da studente iscritto al primo anno di Filosofia alla Sapienza di Roma seguii un corso di Storia della filosofia antica dedicato proprio allo scetticismo e fu allora che lessi anch’io l’eccellente libro di Dal Pra, che conservo con cura nella mia biblioteca nell’edizione in due volumi della Universale Laterza. Il libro è di 580 pagine ed era uno dei tanti che chi affrontava quell’esame doveva studiare, insieme naturalmente alle fonti dirette del pensiero scettico. È così che si fa filosofia, è così che la si insegna.