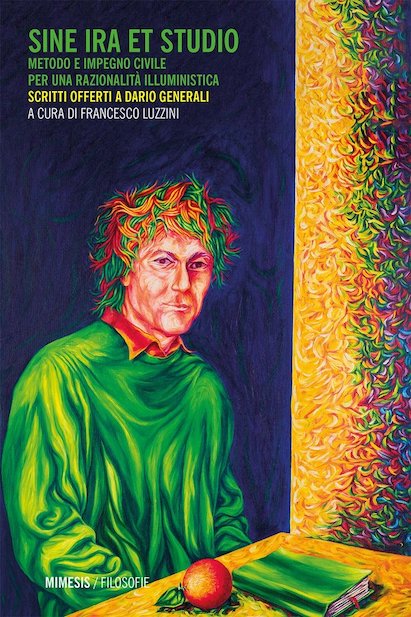

La lettera che qualche giorno fa ho ricevuto da Dario Generali, uno dei massimi studiosi europei di Storia della scienza, è un esempio di come vadano letti i fatti collettivi, sottraendosi al massiccio condizionamento dell’informazione dominante, alla retorica più penosa, ai valori diventati strumento di una società ossessionata e fragile. La limpidezza, coerenza e plausibilità di quanto scrive Generali è una lucida alternativa al desolato paesaggio mediatico e sociologico nel quale siamo da tempo immersi. Riproduco con la sua autorizzazione il testo.

=========

Sono rimasto colpito dall’insistenza delle proposte di corsi di educazione all’affettività a scuola, che sarebbero, secondo me, le solite inutili perdite di tempo a scapito dell’insegnamento. A mio parere, detta in breve, servirebbe piuttosto una formazione seria che metta gli studenti nelle condizioni di affrontare ogni loro problema con razionalità, senza farsi travolgere da fragilità psicologiche ed emotività surriscaldate. Anche l’insistenza sul paternalismo e sul maschilismo mi sembra fuori luogo. In primo luogo è difficile definire il nostro paese, almeno sul piano istituzionale, paternalista. Il presidente del Consiglio è donna, donna è il ministro dell’Università e della ricerca, donna è la presidente del CNR. Anche l’ultimo vestigio del maschilismo è stato superato con l’attribuzione ai figli anche del cognome della madre. Un maschilista, poi, non insisterebbe mai per tenersi una ragazza o una donna che se ne vuole andare, perché la sostituirebbe subito con altre. Quando mai un maschilista pietirebbe con una donna per non essere lasciato? Che vada pure dove vuole, ne troverebbe subito altre. Quando un uomo passa alla violenza sulle donne in realtà ha una psicologia malata e lo è tanto più quanto quella violenza, per non parlare di quando giunge a ucciderle, si ritorcerà poi pesantemente su di lui, rovinandogli la vita o anche inducendolo poi a suicidarsi per sfuggire alle conseguenze del suo gesto folle.

Capirei di più se queste azioni avvenissero a seguito di azioni persecutorie da parte di donne. Come far togliere ingiustamente l’affido dei figli, cacciare il marito di casa, farsi pagare gli alimenti e ospitarci invece un amante, con i figli piccoli che finissero per identificarlo come il loro padre, ecc. Ma prendersela con una fidanzata che se ne vuole andare è chiaro segno di follia e di patologica debolezza. Paternalismo e maschilismo c’entrano secondo me ben poco.

Come sempre, in queste discussioni, quella che latita è la razionalità.

=========

A conferma delle riflessioni di Generali segnalo un mio breve intervento pubblicato più di dieci anni fa, il 20.10.2012, riferito anch’esso all’assassinio di una ragazza da parte del suo ex fidanzato.

Ne riporto qui il contenuto.

==========

Un uomo di 23 anni, Samuele Caruso, ha ferito a Palermo con un centinaio di coltellate la ragazza di diciotto anni che lo aveva lasciato e ha ucciso la sorella di lei, diciassettenne, che cercava di difenderla.

Eventi di questo tipo si ripetono con regolarità. Quali le ragioni? Possono essere numerose e diverse. Lo psichiatra Vittorino Andreoli parla di maschi insicuri e di gelosia patologica. Vero. Maschi resi tali – soprattutto nel Sud mediterraneo – anche dal mancato affrancamento dalla figura della madre. Molti sociologi e donne parlano di femminicidio. Vero anche questo.

Ma credo ci sia anche una motivazione di tipo educativo. Uno straordinario racconto di Friedrich Dürrenmatt – Il figlio – narra di un padre che aveva allevato il figlio in solitudine «esaudendogli ogni desiderio». Quando il ragazzo quindicenne esce dalla villa dove aveva sino ad allora vissuto, torna «ventiquattro ore dopo a rifugiarsi dal padre, avendo brutalmente ucciso una persona che si era rifiutata di dargli da mangiare senza pagare» (Racconti, Feltrinelli 1996, pp. 13-14). La responsabilità è anche e soprattutto dei genitori, dei nonni, dei maestri, dei professori. Di tutti quegli adulti che, rispetto alla fatica che ogni negazione argomentata comporta, preferiscono la facile strada dell’accondiscendenza a ogni volontà e capriccio degli adolescenti. Quando un bambino e ragazzo riceve sempre da coloro che dovrebbero educarlo dei “sì” (non sia mai che il pargolo subisca dei “traumi”), è chiaro che poi non comprende come sia possibile che qualcuno, una coetanea ad esempio, gli possa dire di no. E scatta la reazione del bambino che pesta i piedi per ottenere il suo giocattolo.

Aveva e ha perfettamente ragione Giuliana Ukmar nel coniare la formula «Se mi vuoi bene, dimmi di no». Aveva ragione a stigmatizzare il «permissivismo esasperato» che induce a ritenere che « “volere” una cosa significa, automaticamente, averla. […] Se il risultato più patologico che emergeva dal rapporto con un padre-padrone era un figlio dalla personalità nevrotica, piena di fobie, il traguardo finale di una educazione di stampo permissivo è, invece, una personalità che sfocia nella psicosi. Gravissima, difficile da curare. Un ragazzo cresciuto senza regole, è in preda a quel delirio d’onnipotenza che lo indurrà a crearsi una realtà su misura». Un delirio che fa dei propri desideri il criterio assoluto del mondo e che quindi non tollera che una donna possa lasciarti.

==========

Avevo dunque accennato ai professori che «preferiscono la facile strada dell’accondiscendenza a ogni volontà e capriccio degli adolescenti», atteggiamento che in ambito universitario diventa anche il distribuire esami e lauree in modo del tutto arbitrario e fuori legge, come nel caso che ho documentato qui: Lauree. Sempre nel testo del 2012 rinviavo a una riflessione ancora precedente, del 2007, intitolata Contro la madre, che chiudevo ricordando le parole di Baudrillard:

========

«Fallo vivente della madre, tutto il lavoro del soggetto perverso consiste nell’installarsi in questo miraggio di se stesso e trovarvi l’appagamento del suo desiderio –in realtà appagamento del desiderio della madre. […] Processo identico a quello dell’incesto: non si esce più dalla famiglia» (Lo scambio simbolico e la morte [1976], Feltrinelli 2007, pag. 127). Uscire, affrancarsi da lei, dalla Madre, è dunque liberarsi dalla perversione, è vivere. Finalmente lontani dal suo grembo di tenebra.

========

Parole di sedici e di tredici anni fa, dunque, che oggi confermo pienamente anche alla luce di ciò che da allora va accadendo; parole con le quali tento una lettura un poco meno omologata e per la quale – senza che ci sia da sorprendersi – è in realtà una mancata emancipazione dalla madre, è un eccesso di matriarcato a rendere alcuni maschi affettivamente dipendenti dalle donne che desiderano e patologici sino all’orrore.