Fernand Braudel (a cura di)

PROBLEMI DI METODO STORICO

Antologia delle «Annales»

Traduzione di Alfredo Salsano

Laterza, Roma-Bari 1982 (1973)

Pagine 362

Les Annales rappresentano «una complessa rivoluzione storiografica» -secondo la definizione dello stesso Fernand Braudel (p. V)- cominciata nel 1929. La rivista ha infatti permesso di cogliere, o almeno questo ha tentato di fare, una storia globale in grado di aggiungere ai nomi, alle date, agli eventi, la difficile completezza della vita quotidiana, i movimenti dei gruppi e delle cose, il permanere delle mentalità, la vita materiale. Quest’ultima, ad esempio, comprende «cinque settori abbastanza vicini: l’alimentazione; l’alloggio e il vestiario; i livelli di vita; le tecniche; i dati biologici» (209).

Questa antologia contribuisce a penetrare in tale rivoluzione scientifica, e non soltanto storiografica, della quale poter comprendere contenuti, ricchezza, limiti. Les Annales hanno collegato la storiografia alle scienze umane, a volte persino identificandola con esse ma più spesso salvandone il peculiare carattere. I suoi fondatori, Marc Bloch e Lucien Febvre, hanno fin dall’inizio sottolineato la necessità di «un lavoro onesto, coscienzioso e solidamente documentato» (2). La rivista ha aperto molteplici e nuovi orizzonti fra i quali, oltre quelli già ricordati, emergono l’attenzione alla demografia o alla permanenza di problemi antichi fin nella contemporaneità, come quello dell’inquinamento già presente nella Bologna del XIII secolo e nella Francia del XVIII, la cui alta mortalità è prodotta anche dal fatto che «tutte le acque dei fiumi e dei pozzi sono inquinate; quella che viene bevuta è piena di germi, e se ne fa tanto più uso in quanto il vino è raro alla tavola del povero» (507).

A volte però, durante gli anni Settanta, il rigore storiografico della rivista si stempera nel tributo alle ideologie vincenti. Così, Pierre Vilar sembra identificare la storia marxista con l’unica storia possibile perché «scientifica» (602) e Charles Morazé forza il metodo braudeliano fino a farlo coincidere con una forma di determinismo storico che rappresenta soltanto una delle sue componenti, come si vede nello splendido Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II: «Così l’impotenza dei bolscevichi della prima ora di fronte all’ascesa dello stalinismo, il loro mutismo, il loro smarrimento e addirittura le loro sorprendenti “confessioni”, rientrano, a partire da una situazione data, in una logica o, se ci è lecito il neologismo, in una psicologica che consente una formalizzazione rigorosa quanto può desiderare uno spirito matematico» (520-521). Molto meglio, perché molto più dubbiosa, la conclusione del bel saggio su cinema e storiografia di Marc Ferro: «Ciò non vuol dire che la visione razionale della storia non sia valida, ma solo ricordare che, se non ci si vuole lasciar sfuggire nulla, bisogna che l’analisi non sia totalitaria, che non privilegi un unico metodo d’indagine» (628).

L’apertura metodologica e la varietà dei contenuti costituiscono alcune delle caratteristiche più preziose delle Annales, tuttora fondamentali per ogni ricerca storiografica che voglia conoscere la complessità e la ricchezza di ciò che Marc Bloch ha definito «una scienza degli uomini nel tempo», la quale «ha incessantemente bisogno di unire lo studio dei morti a quello dei viventi», di coniugare l’analisi del passato con quella del presente (Apologia della storia o mestiere di storico [1941], Einaudi 1969, p. 56).

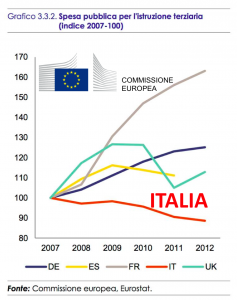

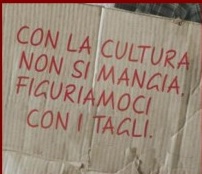

emico è il più importante organo collegiale eletto da docenti, personale amministrativo e studenti in ogni Università italiana. Nella seduta del 21.12.2015 il SA del mio Ateneo ha approvato un importante documento (che pubblico qui sotto), i cui contenuti sono confermati dai dati esposti in un articolo di Roars:

emico è il più importante organo collegiale eletto da docenti, personale amministrativo e studenti in ogni Università italiana. Nella seduta del 21.12.2015 il SA del mio Ateneo ha approvato un importante documento (che pubblico qui sotto), i cui contenuti sono confermati dai dati esposti in un articolo di Roars: