Negli studi accademici e nei mezzi di comunicazione di massa si va imponendo la Gender Theory, vale a dire l’idea di «sostituire a categorie come il sesso o le differenze sessuali, che rimandano alla biologia, il concetto di genere che, viceversa, dimostra che le differenze tra gli uomini e le donne non sono fondate sulla natura, ma sono storicamente costruire e socialmente riprodotte». Queste parole si trovano in una dichiarazione della deputata socialista francese Julie Sommaruga (cit. da A. de Benoist, in Diorama letterario 329, p. 1).

Si tratta di una posizione che va ben oltre qualunque forma di platonismo e di storicismo. È infatti una teoria che attribuisce uno degli elementi fondamentali dell’identità umana e animale -la differenza tra i sessi- al semplice effetto di opzioni culturali, di costume, di credenze ideologiche, filosofiche, religiose. Una teoria che dissolve esplicitamente la differenza a favore dell’identità. Caroline de Haas sostiene infatti che «noi non neghiamo le differenze tra gli esseri, ma diventiamo indifferenti alle differenze: così faremo un grande passo in avanti verso l’eguaglianza» (Id., p. 2). Monique Wittig va oltre e afferma che «per noi, non ci possono più essere né donne né uomini. […] In quanto categorie di pensiero e di linguaggio, essi devono scomparire politicamente, economicamente, ideologicamente» (Id., p. 3).

L’antimaterialismo culturalista nasce da una radicale ostilità verso la struttura biologica dei corpi umani e animali, «in particolare verso il corpo sessuato. Il corpo smette di essere il dato iniziale attraverso il quale noi apparteniamo alla specie. L’appartenenza alla specie è staccata in maniera metafisica da qualunque ‘incarnazione’: preesiste al sesso» (Ibidem). Le obiezioni mosse da Alain de Benoist a tali posizioni mi sembrano del tutto condivisibili. Ne riporto qui alcune.

«L’ideologia del genere poggia su due fondamentali errori. Il primo consiste nel credere che il sesso biologico non abbia alcun rapporto con l’identità sessuale né con la personalità, e che il genere si costruisca senza alcun’altra relazione con il sesso al di fuori delle ‘convenzioni’ alimentate dalla cultura, dall’educazione o dall’ambiente sociale. Il secondo consiste nel confondere sistematicamente il genere, nel senso esatto del termine, le preferenze o gli orientamenti sessuali ed infine il ‘sesso psicologico’ o ‘bisessualità psichica’, cioè il grado di mascolinità o di femminilità presente in ciascuno di noi» (Ibidem).

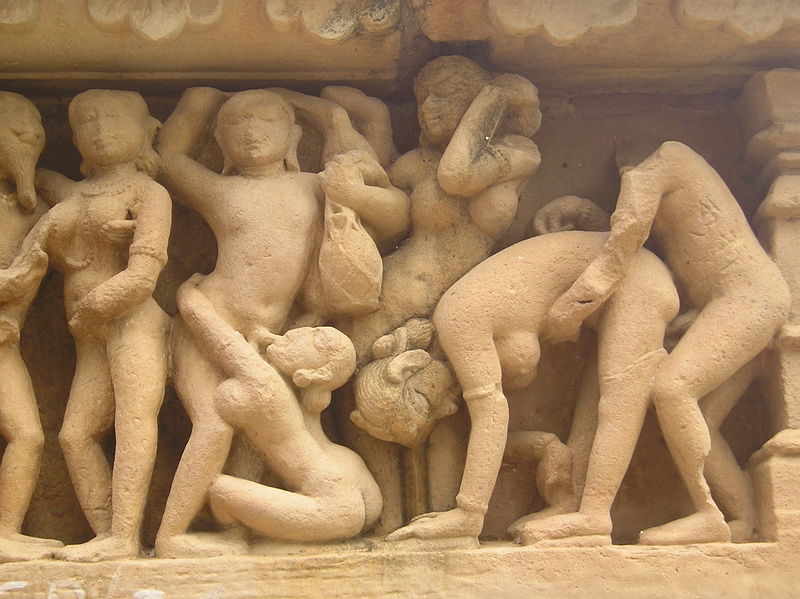

È del tutto evidente che «ci sono solo due sessi, ma esiste una pluralità di pratiche, di orientamenti o di preferenze sessuali. […] Quel che il sesso biologico non determina non è il ‘genere’, ma la preferenza sessuale. La molteplicità delle preferenze sessuali non fa scomparire i sessi biologici, e neppure ne aumenta il numero. L’orientamento sessuale, quale che sia, non rimette in discussione il corpo sessuato» (Id., pp. 3-4). Il sesso biologico determina quindi sin dall’inizio l’essere femmine/donne o maschi/uomini, senza che questo vincoli poi le preferenze sessuali. Da maschio/uomo posso accoppiarmi con un altro maschio/uomo senza però diventare una femmina/donna. Ho esercitato la mia giusta libertà erotica ma non ho potuto negare la mia struttura biologica.

Pensare il sesso, comprenderlo, gestirlo, non è dunque possibile al di fuori di una prospettiva che sia insieme biologica e culturale. «La credenza secondo cui non si nasce donna o uomo è una manifesta controverità. Il sesso (xx o xy) si decide in realtà sin dalla fecondazione dell’ovocito da parte dello spermatozoo, cioè prima ancora della comparsa morfologica degli organi genitali. […] La differenza dei sessi appare quindi marcata ben prima della nascita. E il ruolo degli ormoni sessuali prosegue durante tutta la vita. L’umanità unisex, di conseguenza, è un non senso per definizione. Si appartiene alla specie umana solamente in quanto uomo e donna, e questa differenza è acquisita sin dai primi istanti della vita» (Id., p. 4).

Negare quest’ultima evidenza è una forma di ultraplatonismo che Platone sarebbe il primo a rifiutare. Si tratta di un’espressione estrema del dualismo metafisico, un dualismo scatenato e sbagliato. Coerentemente, i suoi sostenitori dovrebbero chiedere di modificare alla radice, ad esempio, la legislazione sportiva, che continua a separare le squadre maschili dalle squadre femminili; dovrebbero proporre che in una squadra di calcio, basket, pallavolo, i membri siano indifferentemente maschi o femmine, proprio perché non si sarebbe per natura né l’uno né l’altro. O correre insieme -maschi e femmine- i cento metri piani.

La mia critica (che qui ho solo accennato) dei presupposti, delle tesi e delle conseguenze implicite della Gender Theory si fonda su una prospettiva materialista. Infatti «Leib bin ich ganz und gar, und Nichts ausserdem [corpo io sono in tutto e per tutto, e null’altro]» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, parte I, «Dei dispregiatori del corpo»)

L’originale nucleo di questo libro consiste pertanto non nella contrapposizione ma nel convergere di razionalismo europeo e spiritualità orientale «in una prospettiva di superamento della scissione dualistica soggetto-oggetto, o almeno di una sua limitazione ad opera dell’antica phronesis dei Greci, in modo da contenere quell’eccesso di individualità che si esprime nel delirio narcisistico del proprio ego, ormai sempre più smisurato e illimitato» (98). In maniera assai chiara vi si afferma infatti che «l’unico modo oggi per tornare ad approcciarsi al sacro è passare attraverso la ragione» (8) e che bisogna «invertire decisamente la rotta verso una prospettiva maggiormente olistica, valida e necessaria anche alla luce, piaccia o no, degli imprenscindibili e intramontabili lumi della ragione» (18).

L’originale nucleo di questo libro consiste pertanto non nella contrapposizione ma nel convergere di razionalismo europeo e spiritualità orientale «in una prospettiva di superamento della scissione dualistica soggetto-oggetto, o almeno di una sua limitazione ad opera dell’antica phronesis dei Greci, in modo da contenere quell’eccesso di individualità che si esprime nel delirio narcisistico del proprio ego, ormai sempre più smisurato e illimitato» (98). In maniera assai chiara vi si afferma infatti che «l’unico modo oggi per tornare ad approcciarsi al sacro è passare attraverso la ragione» (8) e che bisogna «invertire decisamente la rotta verso una prospettiva maggiormente olistica, valida e necessaria anche alla luce, piaccia o no, degli imprenscindibili e intramontabili lumi della ragione» (18).