Piccolo Teatro Strehler – Milano

M Il figlio del secolo

regia di Massimo Popolizio

tratto dal romanzo di Antonio Scurati

collaborazione alla drammaturgia di Lorenzo Pavolini

scene Marco Rossi

costumi Gianluca Sbicca

luci Luigi Biondi

video Riccardo Frati

suono Alessandro Saviozzi

movimenti Antonio Bertusi

con Massimo Popolizio e Tommaso Ragno

e con (in ordine alfabetico) Riccardo Bocci, Gabriele Brunelli, Tommaso Cardarelli, Michele Dell’Utri, Giulia Heatfield Di Renzi, Raffaele Esposito, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Diana Manea, Paolo Musio, Michele Nani, Alberto Onofrietti, Francesca Osso, Antonio Perretta, Sandra Toffolatti, Beatrice Verzotti

produzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di Roma, Luce Cinecittà

in collaborazione con il Centro Teatrale Santacristina

Sino al 26 febbraio 2022

Il fantasma di Benito Amilcare Andrea Mussolini (1883-1945) continua ad aleggiare sul contemporaneo. Perché? Rispondere significa cercare di comprendere il presente nel suo battito profondo, nelle sue paure, nel bisogno di Autorità. È una delle prime affermazioni dello spettacolo: «Guardali: per un uomo avere un Capo è tutto». In 31 quadri tratti dal romanzo di Antonio Scurati M. Il figlio del secolo, Massimo Popolizio intreccia il teatro didascalico-didattico di Brecht e l’imponente visionarietà di Luca Ronconi per costruire una vicenda teatrale nella quale «la chiave di tutto sta nel montaggio» (Programma di sala, p. 10).

Un montaggio che racconta le vicende del fascismo e del suo capo dal 1919 al 1925, a partire dal programma ancora in gran parte socialista di San Sepolcro fino alla seduta del Parlamento del 3 gennaio 1925 durante la quale, assumendosi la responsabilità dell’assassinio di Giacomo Matteotti, Mussolini disse «Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere!». Quando un capo di governo arriva a pronunciare parole come queste, è evidentemente sicuro che nulla gli accadrà, come infatti fu, e che anzi da quel momento potrà disporre del potere in piena autonomia, come protagonista, come Attore supremo.

Camillo Berneri, un anarchico che conobbe Mussolini all’epoca in cui questi era socialista, affermò che costui non era fondamentalmente né vile né coraggioso ma che «era capace di coraggio di fronte al pericolo soltanto quando aveva un pubblico cui mostrarsi audace» (Antonio Scurati, p. 17). Mussolini lo Spettacolo, dunque.

La tonalità con la quale viene narrato il piano inclinato che portò il fascismo dal completo fallimento elettorale del 1919 alla presa del potere nel 1922 – possibile solo con la piena complicità dei Savoia, della magistratura, dell’esercito, degli industriali- è «una chiave grottesca per uno spettacolo che non è mai ideologico, ma sempre teatrale» (p. 11). Questa affermazione di Popolizio è fondamentale anche perché parziale. La sua messa in scena è certamente grottesca/parodistica; di più – come aggiunge Pavolini – è «una sorta di cabaret espressionista» (p. 18) nel quale la complessità della storia, la tragedia della violenza, la ferrea casualità degli eventi sembrano smarrirsi in una trama puramente spettacolare.

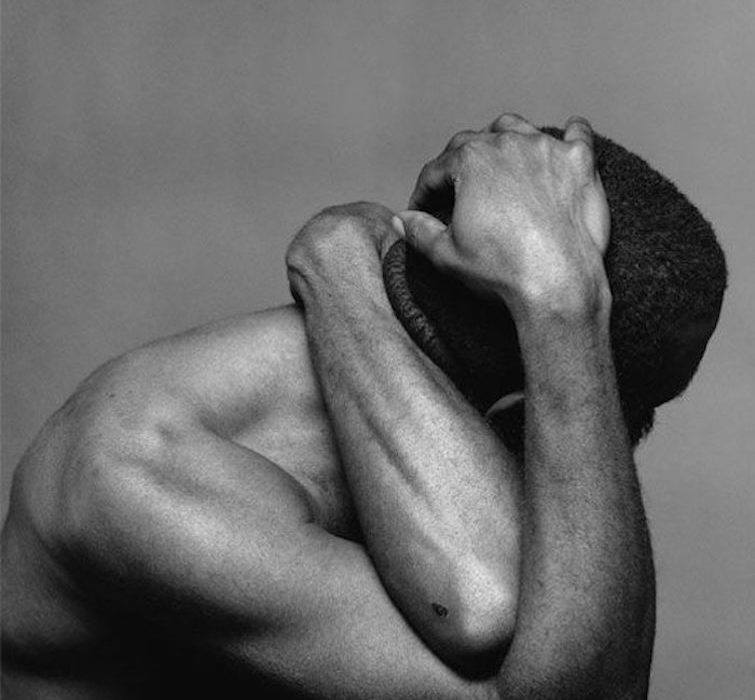

Il regista rivendica l’affrancamento dalla figura di Mussolini, che viene incarnato da un attore non giovane e con la barba bianca (Tommaso Ragno) e, nei momenti più istrionici, dallo stesso Popolizio, i quali interpretano il loro personaggio facendolo parlare sempre in terza persona. Ma Mussolini non è un personaggio qualsiasi. Il suo corpo, la sua fisicità non costituiscono un elemento sostituibile. Mussolini ha bisogno di un corpo, Mussolini è il suo corpo. Dal corpo del capo – cangiante, ridicolo, solenne, dinamico, ammiccante, inquietante – si sprigiona l’aura del potere fascista. E invece Ragno e Popolizio disegnano «un organismo attoriale dove nessuno somiglia nelle fattezze al personaggio storico, ma prova ad impersonarne il destino» (Pavolini, pp. 18-19). Invece che offrire universalità alla messa in scena, questa soluzione ostacola l’empatia che sempre il teatro deve far nascere con il suo oggetto, in modo – come ci ha insegnato Aristotele – da ottenere la catarsi dei sentimenti anche distruttivi che albergano nei suoi fruitori.

È il corpo del duce, dalla bombetta del 1919 all’appeso/capovolto di piazzale Loreto del 1945, a costituire il magnete per le masse. Perché, come ricorda lo storico Marcello Flores, «Mussolini comprende che la società di massa, in Italia, è nata con la guerra, con i contadini-soldati nelle trincee che adesso, reduci, chiedono riconoscimento, integrazione, ricompensa» (p. 21).

Il fascismo è nato dai corpi slanciati e massacrati delle trincee, il fascismo è nato dal Trionfo della Morte del 1914-1918. Ancora Pavolini giustamente scrive che il duce vuole «essere applaudito anche se sta in piedi su una montagna di morti» (p. 19). Il potente infatti è in primo luogo il sopravvissuto, l’unico superstite di fronte alla distruzione dei suoi simili. Il suo trono poggia su mucchi sterminati di cadaveri: «Il più antico ordine – impartito già in epoca estremamente remota, se si tratta di uomini – è una sentenza di morte, la quale costringe la vittima a fuggire. Sarà bene pensarci quando si parla dell’ordine fra gli uomini» (Elias Canetti, Massa e potere, Adelphi 1981, p. 366). Il desiderio di dominare come signore incontrastato su un mondo ridotto al silenzio – rimanendo l’unico ad avere parola e vita – è inseparabile dal timore di poter essere a propria volta ridotti a nulla dalla rivolta di coloro che subivano. Ciò crea la necessità di eliminare il pericolo moltiplicando i cadaveri (in senso letterale ma più spesso traslato). È questa per Canetti la spirale del tutto paranoica del potere.

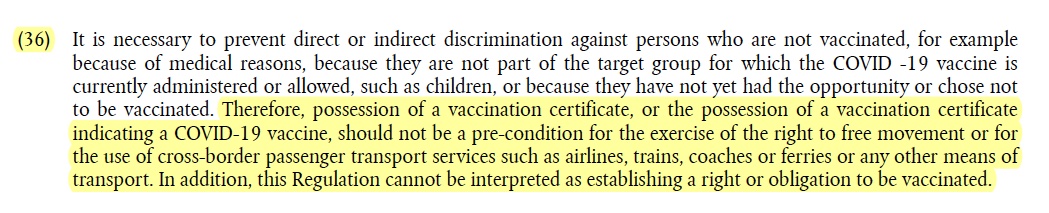

Canetti disvela la vera e propria natura patologica dell’autorità, nella quale pulsa una volontà di morte che «si trova davvero ovunque, e non è necessario scavare molto nell’uomo per trarla alla luce» (Massa e potere, p. 87). Volontà che in alcuni momenti diventa una cosa sola con il comando. Le epidemie costituiscono uno di questi momenti. Forse l’Ur-Fascismo, il ‘fascismo eterno’, esiste davvero. Sua espressione contemporanea sono il confino (lockdown), l’obbligo vaccinale, i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) del tutto arbitrari, la violenza delle polizie contro cittadini inermi, la distruzione delle attività economiche, la devastazione delle comunità, la paura. Le ondate di panico collettivo sono sempre molto pericolose e quella legata alla Sars2 è particolarmente insidiosa anche per la sua dimensione planetaria, globale, dalle conseguenze ambientali assai gravi e intrisa di un asfissiante conformismo.

Canetti ci avverte che l’autorità è sempre potenzialmente paranoica e quando i suoi ordini riguardano la ‘salute’ diventa folle e contraddittoria. Contro tutto questo, il pensiero e la pratica libertari costituiscono una preziosa alternativa, un necessario vaccino. L’epidemia conferma infatti quanto con metodi diversi Elias Canetti e Philip Zimbardo hanno ben mostrato: è sufficiente far indossare una divisa a un essere umano (o dargli in mano un dispositivo di controllo del cosiddetto Green Pass) e le probabilità che costui si faccia prendere dal delirio di onnipotenza e dal sadismo (sempre strisciante nel corpo sociale) diventano molto alte. I decisori politici – sia centrali sia periferici – hanno creato una situazione nella quale tale patologia è dilagata.

L’immagine conclusiva di M. Il figlio del secolo appare quando lo spettacolo è finito e gli attori ricevono gli applausi. La foto in bianco e nero raffigura alcuni ragazzi che indossano delle maschere chirurgiche. Non si comprende se l’immagine si riferisca al presente, al Ventennio fascista, ad altre epoche ma costituisce una raffigurazione inquietante dell’oggi nel quale il fantasma di Benito Amilcare Andrea Mussolini continua ad aleggiare in altri nomi, con altre movenze, in corpi diversi ma altrettanto forieri di morte.