Ci sono dei luoghi che rappresentano una sintesi, un’epitome, un simbolo, un’antologia.

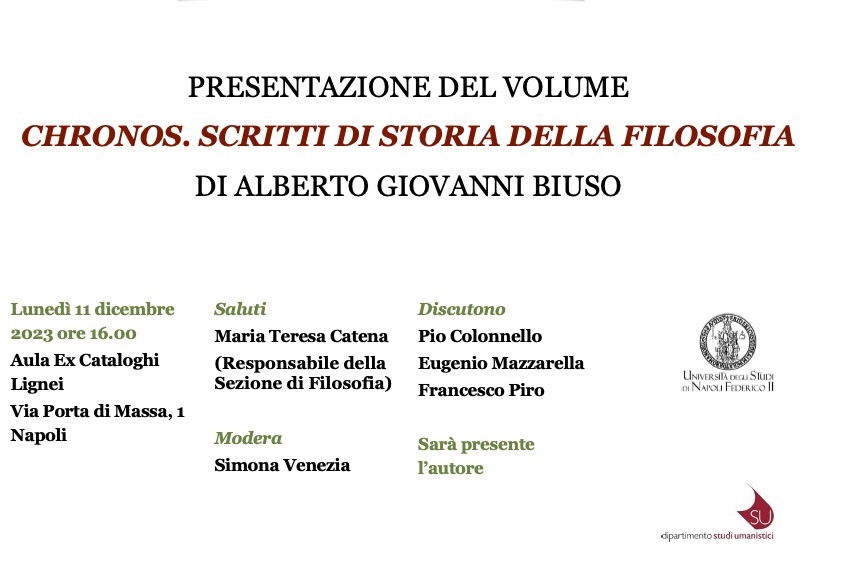

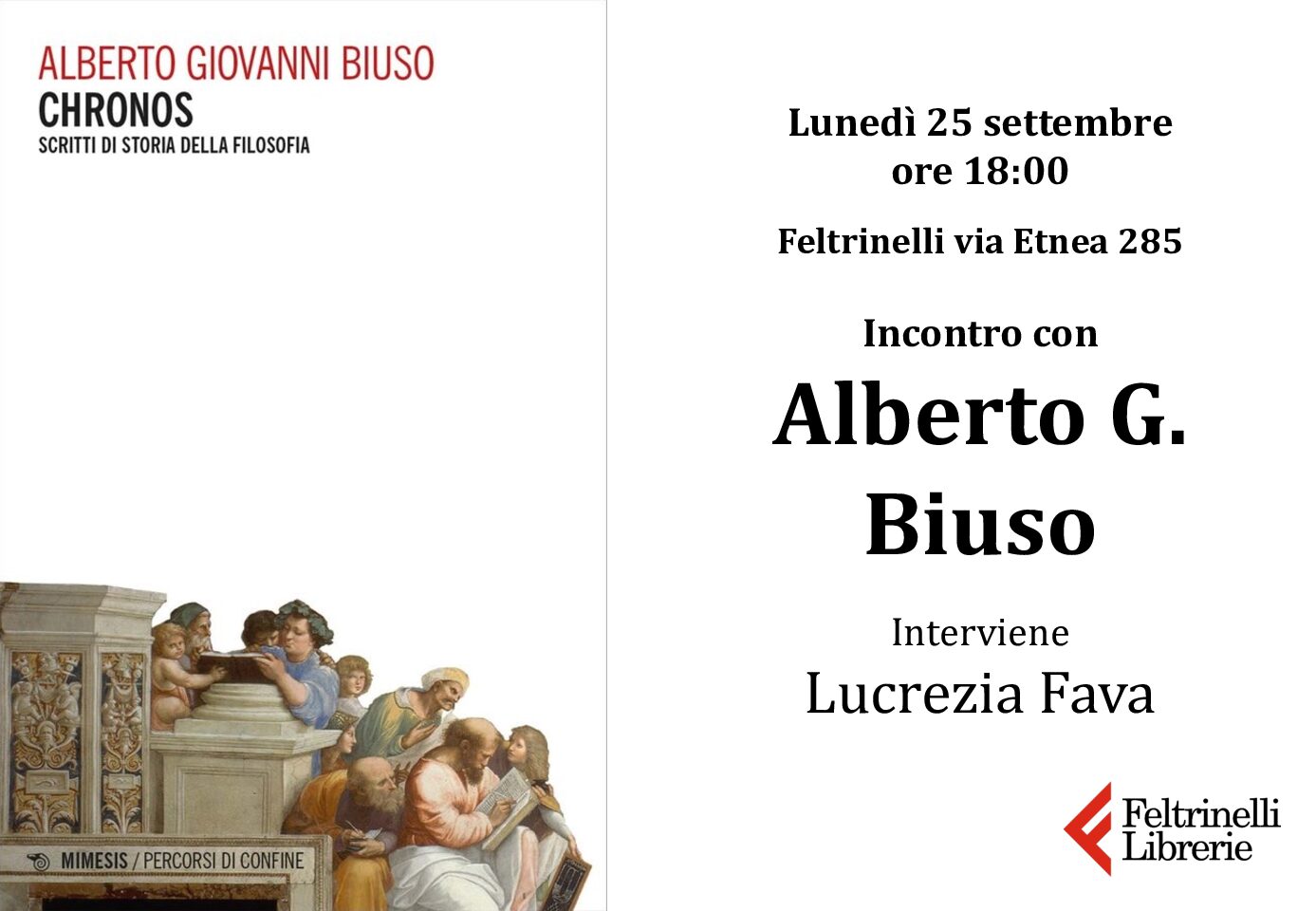

Il complesso di chiese, chiostri e monastero di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli è uno di questi luoghi. L’ho visitato in occasione della presentazione di Chronos alla Federico II. Vi sono arrivato attraversando i vicoli e le piazze (vivacissima Piazza Dante) dei Quartieri Spagnoli, vero cuore della città, antico e del tutto contemporaneo. Li abita un’umanità variegata, dal linguaggio e dai costumi immutati nei secoli; un’umanità creativa e teppista, che lascia le automobili negli angoli più impensati, compreso il centro delle strade; un’umanità rassegnata e vibrante.

Su una piccola altura preceduta da una fontana, Monteoliveto, sta una chiesa che è quanto rimane di un antico monastero dei monaci olivetani. La facciata è sobriamente rinascimentale, l’interno coniuga il Rinascimento con il proliferare del Barocco, con il suo tripudio di forme, colori, ornamenti, putti, folle, estasi.

Il tesoro di questo luogo è la Sagrestia affrescata da Giorgio Vasari nel 1544-1545. In basso le tarsie lignee di Giovanni da Verona, in alto una vera e propria cosmologia che raffigura le costellazioni, le virtù e gli archetipi della Religione, dell’Eternità e della Fede [immagine di apertura].

La Sagrestia è preceduta da una cappella con l’insieme di terracotta del Compianto del Cristo morto scolpito da Guido Mazzoni nel 1492. Le statue a grandezza naturale esprimono la forza del dolore umano, la disperazione dell’irreparabile, l’amore e il rimpianto per chi più non è, una vera e propria lacerazione dell’esserci.

L’insieme dei luoghi, delle cappelle, delle opere di Monteoliveto conferma il dato antropologico della inseparabilità di mito, bellezza e tragedia che intrama tutte le forme religiose autentiche, di qualunque luogo e civiltà. Il cattolicesimo rappresenta uno degli esempi più compiuti di questo plesso di significati e di vita, una ricchezza che deve alla sua continuità con la civiltà del paganesimo mediterraneo. Osservata da questa prospettiva, la Riforma luterano-calvinista non è neppure una religione ma è un’ideologia politico-moralistica. Persino l’Islam, nonostante il divieto di raffigurare forme umane e animali, ha trovato la strada di espressioni artistiche che non descrivono persone ma costruiscono geometrie di grande eleganza. Nulla di tutto questo nell’ebraismo, che è figurativamente miserrimo e con il quale il cristianesimo riformato volle porsi in continuità nonostante l’accesso antisemitismo di Martin Lutero.

Ancora una volta e a ogni viaggio Napoli si conferma una città dalla scoperta infinita, città potente, viva e dai connotati antropologici che ne fanno la vera capitale d’Italia.