Lunedì 29 ottobre 2018 alle 17,00 nell’aula 1 di Palazzo Ingrassia a Catania -una delle sedi del Dipartimento di Scienze della formazione- terrò una lezione dal titolo Abbiamo l’arte per non naufragare nella didattica.

La lezione è rivolta ai docenti di Filosofia dei Licei e fa parte dei corsi di aggiornamento della Società Filosofica Italiana.

Per i Greci aisthesis indicava la sensazione, ciò che nel linguaggio contemporaneo sono i qualia percettivi. È soltanto nel Settecento che la parola estetica nasce per significare il concetto di bellezza e l’analisi delle opere belle. A coniare il termine fu Alexander Baumgarten (1714-1762). La densità teoretica del termine la si deve alla Critica del giudizio (Kant, 1790) e alle sue analisi trascendentali del bello che sta nella mente e di quello che abita la natura. Non a caso la parola nacque nel Settecento. Il XVIII secolo porta infatti a compimento il lungo processo che a partire dall’Umanesimo e dal Rinascimento separa l’agire dell’artista da quello dell’artigiano.

Nel mondo antico e medioevale la situazione era molto diversa. Non soltanto una parola come estetica non esisteva ma la bellezza era una caratteristica del mondo -vale a dire della natura e dell’essere in quanto tale- e non di opere specifiche costruite da mano umana. Le arti modernamente intese sono in quel contesto del tutto assimilate alle altre tecniche con le quali gli esseri umani manipolano la materia per rendersi più facile la vita.

La posizione platonica verso le arti drammaturgiche, figurative, musicali nasce dalla particolarissima sensibilità che i Greci nutrono nei confronti del manifestarsi dei fenomeni naturali, degli eventi umani e divini. Potenza dell’apparire che per Platone costituisce un ostacolo alla comprensione delle strutture del mondo che non si vedono e che tuttavia sono quelle che lo fondano. Platone è l’artista che decide di diventare filosofo per giungere meglio alla verità, evitando di cadere in quell’attrattiva dell’apparenza contro la quale anche Odisseo aveva combattuto chiedendo ai suoi compagni di legarlo all’albero della nave mentre le sirene lo invitavano a raggiungerle. Si tratta, come molto acutamente osservano Adorno e Horkheimer nei capitoli della Dialettica dell’illuminismo dedicati a Ulisse, di un atteggiamento di difesa rispetto alla perdita della propria identità nel mare delle cose che appaiono e di ciò che si manifesta.

Aristotele evita il pericolo delle apparenze mediante una concezione mimetica dell’arte, la quale è un’imitazione della natura e come essa è volta a produrre strutture in vista dei fini della vita individuale e collettiva. La funzione catartica delle arti è soltanto una -anche se probabilmente la più nota- delle strategie teleologiche che accomunano l’opera umana all’opera della natura.

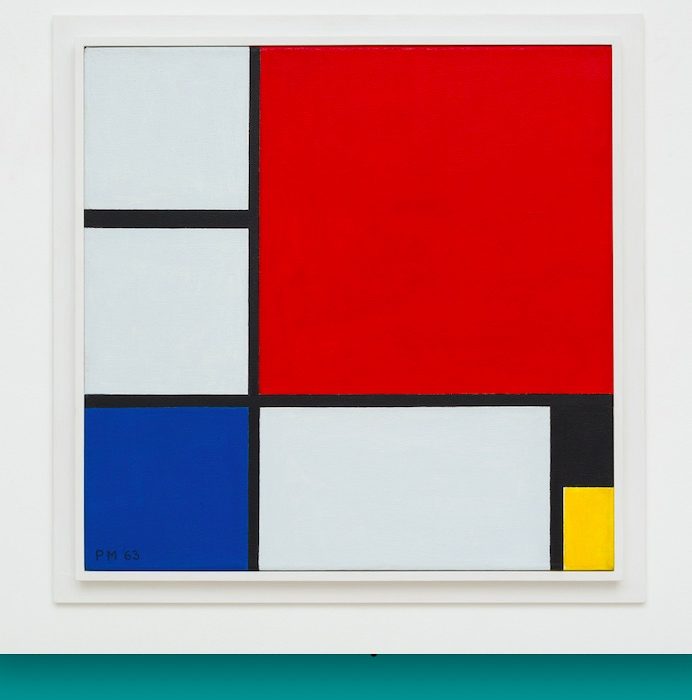

Ciò che di più profondo vive nella concezione greca dell’arte è quanto emerge con chiarezza nella posizione neoplatonica e da lì si trasmette alla cultura medioevale: per i Greci la bellezza è luce e proporzione. Tommaso d’Aquino enuncia in modo chiaro e ordinato le caratteristiche della bellezza come Integritas, Proportio/Simmetria, Claritas.

Il lungo cammino iniziato con l’Umanesimo conduce al classicismo settecentesco e alla fondamentale distinzione proposta da Lessing nel Laocoonte (1766) tra la pittura e la poesia. La prima è una forma statica, che rappresenta gli enti e le scene in modo fisso, la seconda è azione, movimento, evento, tempo. Analoga alla pittura è la scultura, forma della poesia è la musica.

Da questo momento in poi, dal classicismo e dal romanticismo, siamo immersi nel presente delle arti, della loro complessità, della funzione collettiva e sociale, e soprattutto della valenza radicale, ontologica, del fatto artistico nel mondo umano.

Al di là delle letture sociologiche e psicologiche dell’opera d’arte, l’estetica contemporanea pensa -in modo più o meno radicale ma pervasivo- all’opera come pura forma che si fa poesia. L’opera d’arte non significa nulla al di là del proprio stesso significare. La forza semantica del bello è la potenza della forma. Questo non vuol dire, però, che l’arte sia solo un gioco. È anche un gioco ma nel suo carattere ludico diventa la sostanza stessa delle società e degli umani.

L’arte è «la menzogna [che] si santifica e la volontà d’illusione [che] ha dalla sua la tranquilla coscienza»1. L’estetica dionisiaca rappresenta un sì detto a tutte le cose: il creare bellezza e l’inventare forme, il produrre pensieri e l’elaborare significati. Anche questo vuol dire che «abbiamo l’arte per non naufragare nella verità, per non andare al fondo (wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu Grunde gehen)»2.

1. F.W. Nietzsche, Genealogia della morale, Terza Dissertazione, in «Opere» VI 2, § 25.

2. Id., Frammenti postumi 1888-1889, in «Opere» VIII 3, 16[40], p. 289 (con modifiche nella traduzione).