Il Bel Paese. Un progetto per 22.621 centri storici

Milano – Palazzo della Triennale

A cura di Benno Albrecht e Anna Magrin

Sino al 26 novembre 2017

L’alfabeto e le città sono probabilmente le due più importanti invenzioni umane. Lo spazio della vita comunitaria e lo strumento di scrittura perfetto e dinamico, con il quale comunicare al di là della presenza, hanno plasmato la nostra specie nei tempi storici diventando per noi natura.

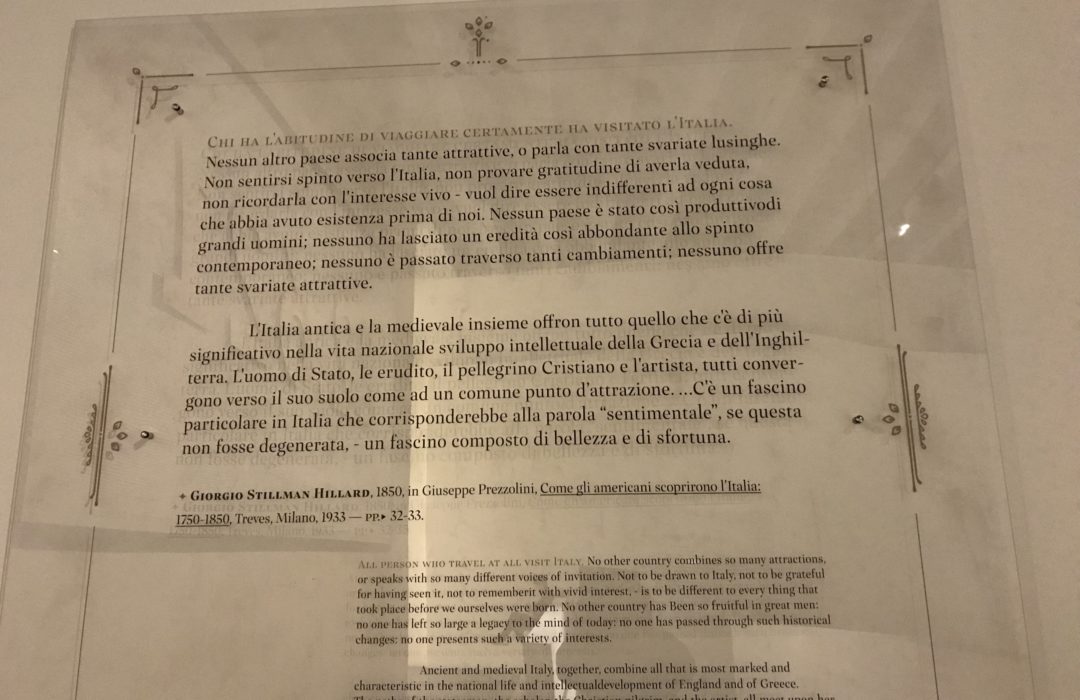

L’Europa -continente assai piccolo- è il luogo delle città pensate e costruite con misura, sin dall’Atene antica e fino alla Rivoluzione Industriale. In essa l’Italia è stata l’ambiente nel quale la città ha mostrato ogni potenzialità di bellezza, di funzionalità, di adattamento armonioso all’orografia e al paesaggio.

Questa intensa e documentatissima mostra è dedicata a Leonardo Benevolo, architetto e storico dell’architettura che consacrò l’intera esistenza alla valorizzazione di tale ricchezza, alla vitalità dei centri storici, alla difesa della tradizione di armonia delle città italiane, strutture tanto complesse quanto fragili, che la «democrazia imperfetta» ha deturpato sino alla devastazione.

Benevolo scrisse infatti che «l’antico paesaggio italiano, e la cultura fondata sulla sua presenza consolatrice, appartengono al passato. Il paesaggio di oggi, fragile, precario, minacciato, ha un tono drammatico inevitabile, che la cultura, per restare all’altezza del suo compito è obbligata a riconoscere. In questo sta la sua originalità nel contesto mondiale. Il paesaggio delle città, dei paesi, delle campagne, delle coste, delle valli alpine, registra -insieme ai segni trasmessi dalla lunga storia passata- le storture di mezzo secolo di democrazia imperfetta: lo sperpero dei valori antichi, l’indugio a ideare e sperimentare i possibili adattamenti moderni, il disinteresse o l’aggressione all’ordine urbano e territoriale; questo quadro quotidiano è uno dei motivi della richiesta di cambiare le istituzioni e i comportamenti che sale dall’opinione pubblica» (L’architettura nell’Italia contemporanea, Laterza 1998, p. 222).

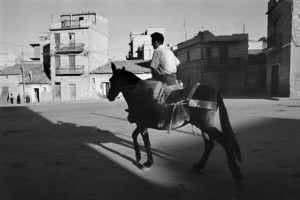

Nonostante tutto questo, e ciò che di peggio da allora è accaduto, un video girato negli ultimi mesi mostra la spettacolare e splendida stratificazione storica delle città italiane, tra le quali ben figurano la mia città natale e di lavoro -Catania- e quella d’elezione, Milano, nel cui centro storico continuano a vivere oggi ben 86.100 persone. Insieme ai video, le planimetrie e le mappe documentano la Forma Urbis come opera d’arte assoluta, scolpita dagli umani e dal tempo.

Alcuni versi di Byron restituiscono l’incanto che il paesaggio e le città italiane esercitano sempre su chi sappia guardare la bellezza ed esistere in essa:

The commonwealth of kings, the men of Rome!

And even since, and now, fair Italy!

Thou art the garden of the world, the home

Of all Art yields, and Nature can decree;

Even in thy desert, what is like to thee?

Thy very weeds are beautiful, thy waste

More rich than other climes’ fertility;

Thy wreck a glory, and thy ruin graced

With an immaculate charm which cannot be defaced.

L’unione dei re, gli uomini di Roma!

E da allora, e ora, fiera Italia!

Sei il giardino del mondo, la dimora

Di tutti i frutti dell’Arte, e la Natura può dire:

Anche nel tuo deserto, cosa ti somiglia?

Le tue stesse erbacce, i tuoi rifiuti sono belli

Più ricchi della fertilità di altri climi;

Il tuo relitto è una gloria, e la tua rovina lo irradia

Di un puro fascino che nulla può cancellare.

(Childe Harold’s Pilgrimage, The Fourth, XXVI; traduzione mia)

Una terra fragile e indistruttibile, l’Italia. Una bellezza delicata e tenace, che non ci meritiamo. Ma ha detto bene il poeta: «Thy wreck a glory». Rispetto alla volgarità degli imperi contemporanei, persino i relitti delle nostre antiche dimore sono gloria.