Aleksandr Dugin

Platonismo politico

(Political Platonism: The Philosophy of Politics, Arktos Media Ltd., Londra 2019)

Traduzione di Donato Mancuso

Edizioni AGA, Milano 2020

Pagine 190

[Questa recensione è in gran parte descrittiva di uno degli elementi più significativi del pensiero di Aleksandr Dugin, la conclusione del testo è invece critica.

La pubblico come gesto di solidarietà nei confronti della tragedia che Dugin sta subendo, dell’attentato che ha ucciso sua figlia Darya – ricercatrice universitaria che si stava occupando della falsificazione sistematica che l’informazione finanziata dalla NATO produce nelle nostre menti ‘occidentali’ – e che certamente avrebbe dovuto uccidere anche lui.

Il terrorismo ucraino e statunitense è probabilmente il responsabile di questo gesto di intimidazione politica e filosofica, nei confronti del quale ribadisco – per quello che posso e che conto – la mia totale, completa e convinta difesa della libertà di pensiero, di parola, di interpretazione del mondo, contro ogni imposizione di un’identità unica e universale perseguita dal cosiddetto “globalismo“]

La radice filosofica di ogni opzione politica emerge con chiarezza da questa raccolta di interventi, analisi, interviste di Aleksandr Dugin, per il quale «considerare la politica come un fenomeno separato, scollegato dalla filosofia, è completamente estraneo alle origini della tradizione filosofica» (p. 35). La politica nella sua essenza e struttura non ha alcuna autonomia dalla filosofia e piuttosto ne costituisce una parte. Ogni prospettiva filosofica, infatti, «anche la più astratta, ha una dimensione politica, in alcuni casi espressa esplicitamente» (37).

Uno di questi casi, il più importante, il caso che ha fondato l’Europa, è Platone. Anche per Dugin, come per Whitehead ed Emerson, «Platone rappresenta tutta la filosofia – la filosofia nella sua interezza, la filosofia in toto» (42) anche se, naturalmente, la filosofia non rimane nei limiti di Platone e non finisce certo con lui, come con lui non comincia. Ma «chi non conosce o non capisce Platone non può sapere o capire nulla. Platone è il creatore del terreno fondamentale della filosofia. La filosofia, a sua volta, è lo sfondo della teologia, della scienza e della politica. Platone, quindi, è alla base della teologia, della scienza e della politica» (81).

Dugin attinge soprattutto al Parmenide per delineare una articolata struttura di opzioni politiche, esattamente otto, tutte basate sullo statuto dell’Uno e sulla sua relazione con la molteplicità. Nella sua forma più pura e più compiuta, nella sua forma ideale, «il potere nel platonismo è sacrale, razionale, trasparente e ideale. Rappresenta la cristallizzazione del mondo dei paradigmi (57).

Platone rappresenta per Dugin l’emblema della filosofia apollinea, sempre in feconda identità/differenza con quella dionisiaca. A entrambi si contrappone un elemento/modello che a Platone risulta lontano sino all’indifferenza e che tuttavia pesa, pesa molto, nei destini politici dell’Europa. Questo elemento è la Grande Madre, è Cibele, e con lei i Titani. È Cibele, sono i Titani, ad aver preso il potere nella modernità, che proprio per questo è modernità; ad aver preso il potere nell’Europa contemporanea, che proprio per questo è la nemica dell’Europa e della sua Tradizione, parola e concetto fondamentali nella filosofia di Dugin.

Con uno scarto e arricchimento notevoli, a questi paradigmi teoretico-politici qui si coniugano delle analisi che riguardano lo gnosticismo antico e moderno, analisi complesse che riguardano la natura femminile del Demiurgo, il Padre, il Pleroma, gli eoni, in particolare nelle elaborazioni di Valentino. Dugin richiama l’attenzione sulla complessità intrinseca allo gnosticismo, sulla natura dello gnostico come «un portatore della coscienza infelice, ma secondo Hegel solo la coscienza infelice è capace di filosofare» (110), sullo gnostico quale prigioniero della Grande Madre e della sua potenza materica, sullo gnostico il quale «porta in sé l’abisso» (111).

Anche sul fondamento di tutto questo, si accenna alla Quarta Teoria Politica, tema per il quale Dugin è particolarmente noto, come superamento delle tre teorie politiche del liberalismo, del comunismo del fascismo/nazionalsocialismo, forme tutte alienate perché fondate su diverse interpretazioni ed effetti del soggettivismo moderno: «Nelle tre teorie politiche moderne abbiamo a che fare con tre interpretazioni più ristrette del soggetto. Il liberalismo interpreta il soggetto come individuo: i comunisti come classe; i fascisti come Stato, nazione o razza (nel nazionalsocialismo). Heidegger mostra che il soggetto è un costrutto della Modernità, edificato sul Dasein, obliato e sepolto sotto di esso. Questo è il motivo per cui la distruzione filosofica inizia con uno smantellamento del soggetto e una breccia che porta a ricongiungersi al Dasein» (130).

Come si vede, elemento ispiratore della Quarta Teoria Politica è Heidegger, cosa esplicitamente riconosciuta da Dugin, il quale intreccia le questioni heideggeriane della metafisica e dello statuto del soggetto con quelle relative alla tecnica, sino a dare alla sua teoria e prassi politica un compito quasi anarchico e forse nella tradizione del populismo russo: «La distruzione dello Stato, come apparato, come Machenschaft» (133) per far emergere al suo posto la centralità del popolo, inteso non come somma di individui, classi, interessi ma come unità organica.

L’elemento più metafisicamente interessante, e per certi versi sorprendente, di tali prospettive – per quello che è possibile capirne da una antologia piuttosto eterogenea di scritti – è la vicinanza costitutiva della filosofia alla morte come tensione verso il nulla. Il legame tra filosofia e morire è certo classico, antico e decisamente socratico-platonico ma sorprendenti sono le conseguenze che Dugin ne trae in relazione al Niente e al Caos.

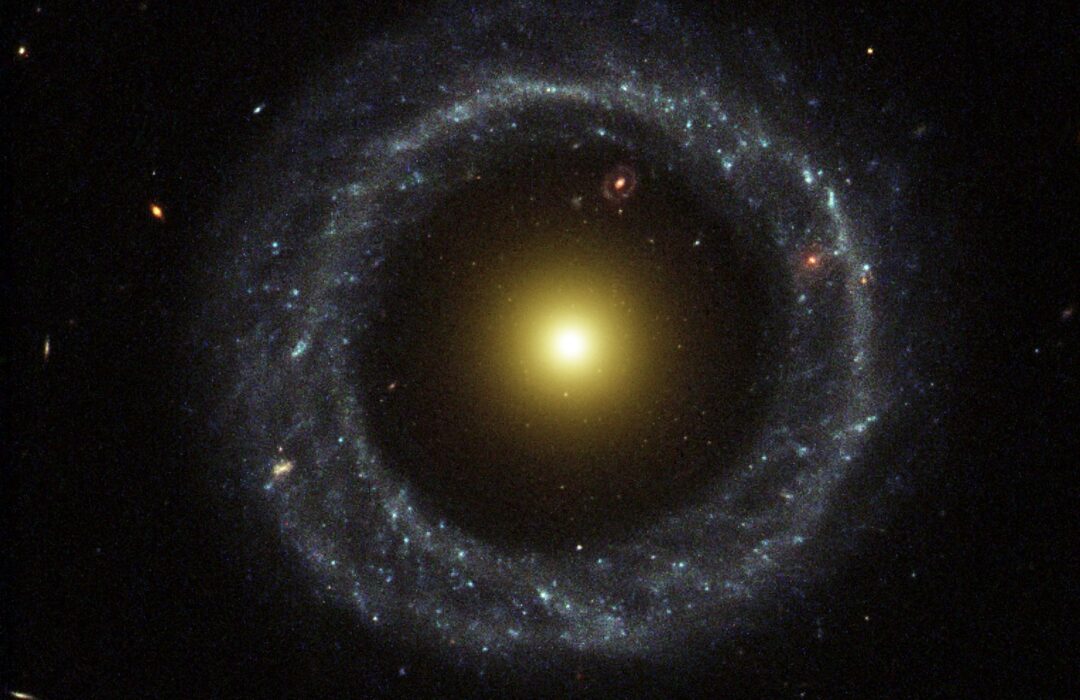

Il Niente appare infatti costitutivo del mondo, un oceano che circonda la piccola isola dell’Essere, la quale appare a noi così vasta soltanto perché «guardiamo il niente attraverso gli occhi del Logos» (141). E invece ciò che Heidegger chiama der andere Anfang, l’altro inizio della filosofia, è una prospettiva che abbia il coraggio del Caos, di rivolgersi al Caos contro il primato del Logos, il quale è solo «un pesce che nuota nelle acque del Caos» (149). Il Logos può dunque respirare e sopravvivere soltanto dentro le acque caotiche del Nulla e quindi -è l’invito conclusivo del testo – «il nostro compito è costruire la filosofia del Caos» (151).

Questi i contenuti principali che ho cercato di portare a chiarezza e unità di un libro che solo a tratti è unitario e chiaro, che presenta molte suggestioni ma che appare anche radicato in modo convinto e forte dentro non la Tradizione in generale ma la Tradizione del cristianesimo ortodosso quale elemento di identità slava. Un cristianesimo che Dugin intende innervare di platonismo per salvarlo dalla sterilità epistemologica e da una sostanziale perifericità. Intento che comporta un rifiuto quasi totale non soltanto della scienza moderna ma anche e soprattutto delle grandi metafisiche che pongono in qualche modo al centro la struttura e la dimensione materica del cosmo, pur essendo niente affatto riduzionistiche: da Aristotele a Spinoza, dall’atomismo alla termodinamica.

E questo sembra un esito piuttosto deludente anche perché molto confessionale.