Mente & cervello 134 – febbraio 2016

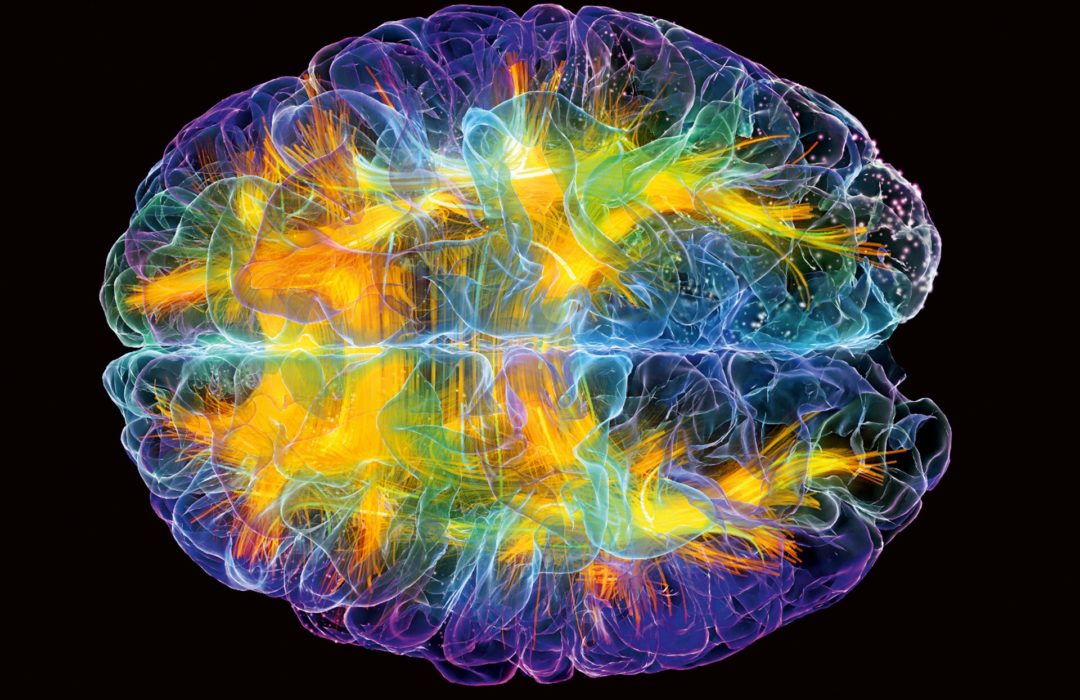

Innato e appreso non sono in contraddizione ma costruiscono insieme la continuità dell’umano e di molti altri animali. L’intelligenza ha certamente delle basi biologiche e genetiche -che la costituiscono per il 40% circa- ed è poi «ovvio che un potenziale cognitivo su basi genetiche si esprime in un ambiente adatto, vale a dire dipende da fattori sociali scolastici, dal crescere in un ambiente stimolante e via dicendo» (A. Oliverio, p. 18) Per questa e per altre ragioni, la tesi di Noam Chomsky sulla grammatica interna -e quindi innata- del linguaggio è assolutamente plausibile, nonostante le critiche che da più parti le vengono rivolte: «Una ricerca pubblicata su ‘Nature Neuroscience’ sembra però offrire una prova alla presenza di un meccanismo cerebrale che consente di costruire un’organizzazione gerarchica per comprendere il linguaggio» (V. Daelli, 20).

Innato e appreso non sono in contraddizione ma costruiscono insieme la continuità dell’umano e di molti altri animali. L’intelligenza ha certamente delle basi biologiche e genetiche -che la costituiscono per il 40% circa- ed è poi «ovvio che un potenziale cognitivo su basi genetiche si esprime in un ambiente adatto, vale a dire dipende da fattori sociali scolastici, dal crescere in un ambiente stimolante e via dicendo» (A. Oliverio, p. 18) Per questa e per altre ragioni, la tesi di Noam Chomsky sulla grammatica interna -e quindi innata- del linguaggio è assolutamente plausibile, nonostante le critiche che da più parti le vengono rivolte: «Una ricerca pubblicata su ‘Nature Neuroscience’ sembra però offrire una prova alla presenza di un meccanismo cerebrale che consente di costruire un’organizzazione gerarchica per comprendere il linguaggio» (V. Daelli, 20).

Innato è il sentimento amoroso, nella varietà assai complessa delle sue forme storiche e strutture psichiche. Tra di esse le più importanti sono quelle che i Greci definivano Eros, Philia e Agape, l’amore passionale, l’amore materno e amicale, il sentimento universale di condivisione del medesimo destino.

Al tema è dedicato il dossier di questo numero della rivista. Uno degli articoli si occupa del bacio, pratica non così universale come di solito si ritiene: «Nel complesso, Jankowiak ha osservato 77 culture in cui il bacio romantico era presente e 91 in cui era assente» (F. Sgorbissa, 34). Nata molto probabilmente in India tra il 1500 e il 1200 a.C., la pratica del bacio venne diffusa tramite le conquiste di Alessandro il Grande e divenne poi dominante a Roma. Da qui è transitata ovunque in Europa e nel Mediterraneo. Le ricerche di Jankowiak mostrano che c’è una correlazione tra la pratica del bacio e le condizioni economiche e culturali di una società: «Più è complessa una cultura maggiore è la probabilità che gli individui si bacino». Il piacere erotico ha infatti «una componente di provocazione e ‘attesa’ […] e solo le società che possono permettersi di perdere tempo in attività di intrattenimento possono aver sviluppato il bacio» (Id., 34). Questo dato non è affatto in contraddizione con la constatazione che molti altri animali, in particolare i nostri cugini primati, si bacino. Le ragioni sono ovvie e legate al piacere che il bacio offre e scatena ma si può anche aggiungere che le società composte da altri animali hanno di solito molto più ‘tempo libero’ di quelle umane -«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre» (Mt., 6,26). Espressione della Philia è anche la compassione, l’essere sensibili alla sofferenza degli altri, unita al desiderio di alleviarla. Più che l’autostima, è l’autocompassione a costituire una condizione di equilibrio, purché naturalmente non diventi un alibi: «Essere aperti alla propria sofferenza e gentili con se stessi, non condannarsi ed essere consapevoli che la sofferenza accomuna tutti, così da non sentirsi soli e non provare vergogna» (F. Cro, 54).

In questa nostra debole e dolorosa esistenza possiamo comunque contare su molte e differenti risorse. La prima è il corpo stesso che siamo, un dispositivo fragile ma anche potente, come è confermato dagli studi sulla neuromodulazione, i neurotrasmettitori, gli endocannabinoidi che il corpo genera per affrontare i momenti più delicati della vita e dei giorni. Kevin Tacey sostiene giustamente che «il nostro corpo è un’enorme industria farmaceutica. Chi scoprirà il modo per modulare la produzione endogena dei neurotrasmettitori in maniera precisa e accurata avrà trovato la chiave per curare un gran numero di patologie neurologiche e psichiatriche» (98).