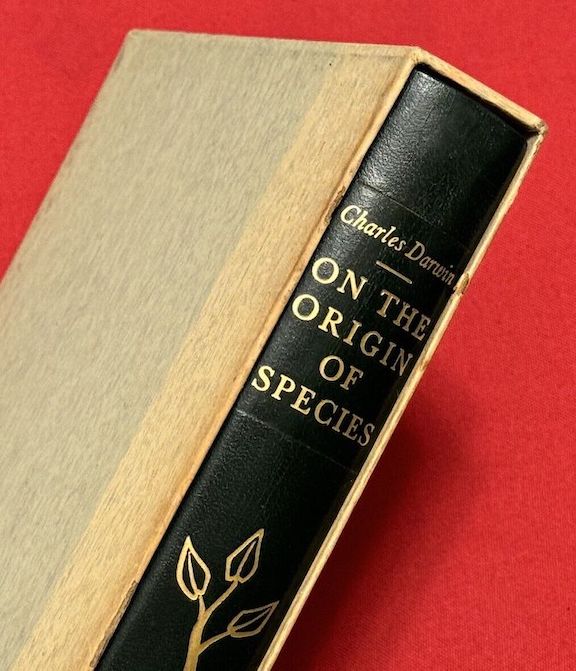

Lunedì 12 febbraio 2024 alle 15.30 in occasione del Darwin Day terrò una relazione dal titolo Evoluzionismo, un paradigma. La sede è l’Orto Botanico dell’Università di Catania. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali e da quello di Scienze umanistiche.

Il titolo della mia relazione si riferisce al concetto epistemologico di paradigma come è stato proposto da Thomas Kuhn nel suo La struttura delle rivoluzioni scientifiche.

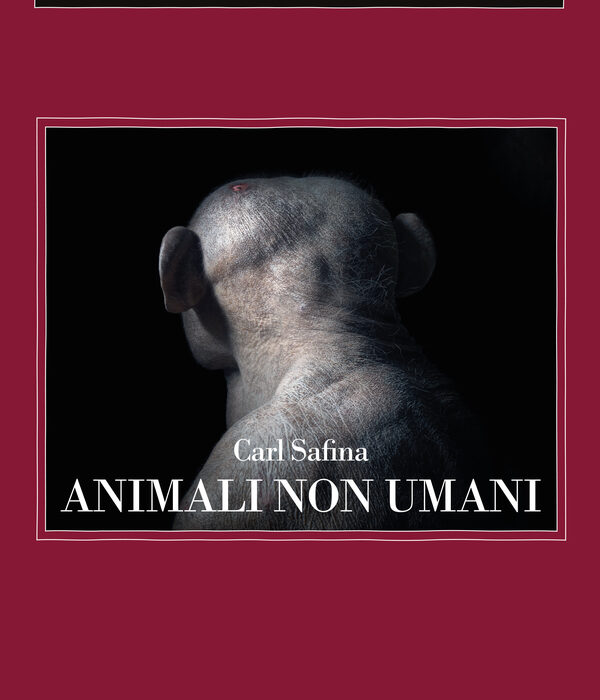

Nel 1970 il premio Nobel Jacques Monod affermava che all’origine di alcuni errori e insufficienze della teoria darwiniana «vi è naturalmente l’illusione antropocentrica. […] La teoria dell’evoluzione, lungi in un primo tempo dal dissipare l’illusione, sembrava anzi conferirle una nuova realtà facendo dell’uomo non più il centro, ma l’erede da sempre atteso, naturale, dell’intero universo. Dio poteva morire, sostituito da questo nuovo e grandioso miraggio. […] Si dovette giungere alla seconda metà del Novecento perché svanisse il nuovo miraggio antropocentrico innestato sulla teoria dell’evoluzione» (Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea, Mondadori 2022, pp. 44 e 45).

Nel XX secolo sono state elaborate ipotesi evoluzionistiche anche molto diverse rispetto a quelle classiche. La più nota e una delle più recenti è quella degli ‘equilibri punteggiati’ (punctuated equilibrium) di Gould e Eldredge, la quale presuppone una fissità di fondo delle specie interrotta da rapide mutazioni (‘rapide’ sempre in una prospettiva geologica).

Ma già Darwin, che non era affatto dogmatico, aveva rivisto la sua originaria teoria, ridimensionando la funzione della selezione naturale e del caso nella trasformazione dei viventi. Ancora Monod distingue il caso come viene inteso «nel gioco dei dadi o della roulette» dalle «’coincidenze assolute’, che risultano dall’intersezione di due sequenze causali totalmente indipendenti l’una dall’altra» (Il caso e la necessità, pp. 111-112).

Come regolarmente accade (si pensi al dogmatismo degli aristotelici, ben diverso dalla curiosità critica e sempre aperta di Aristotele), i successori si trasformano spesso in discepoli, caratterizzati da una chiusura epistemologica che l’iniziatore della scuola avrebbe certamente respinto.

Una mia analisi del paradigma evoluzionistico si trova anche in un recente saggio dal titolo Evoluzionismo e cosmologia, pubblicato sul numero 14 (dicembre 2023) de Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee.