Da sette anni l’Associazione Studenti di Filosofia Unict (ASFU) organizza un ciclo di incontri dedicato a Filosofia e Letteratura. Dopo aver letto Proust (2018), Dürrenmatt (2019), Gadda (2020), Céline (2021), Manzoni (2022) e D’Arrigo (2023), quest’anno parleremo di filosofia e poesia attraverso l’opera di tre fra i più grandi poeti di tutta la nostra storia letteraria: Petrarca, Leopardi e Ungaretti.

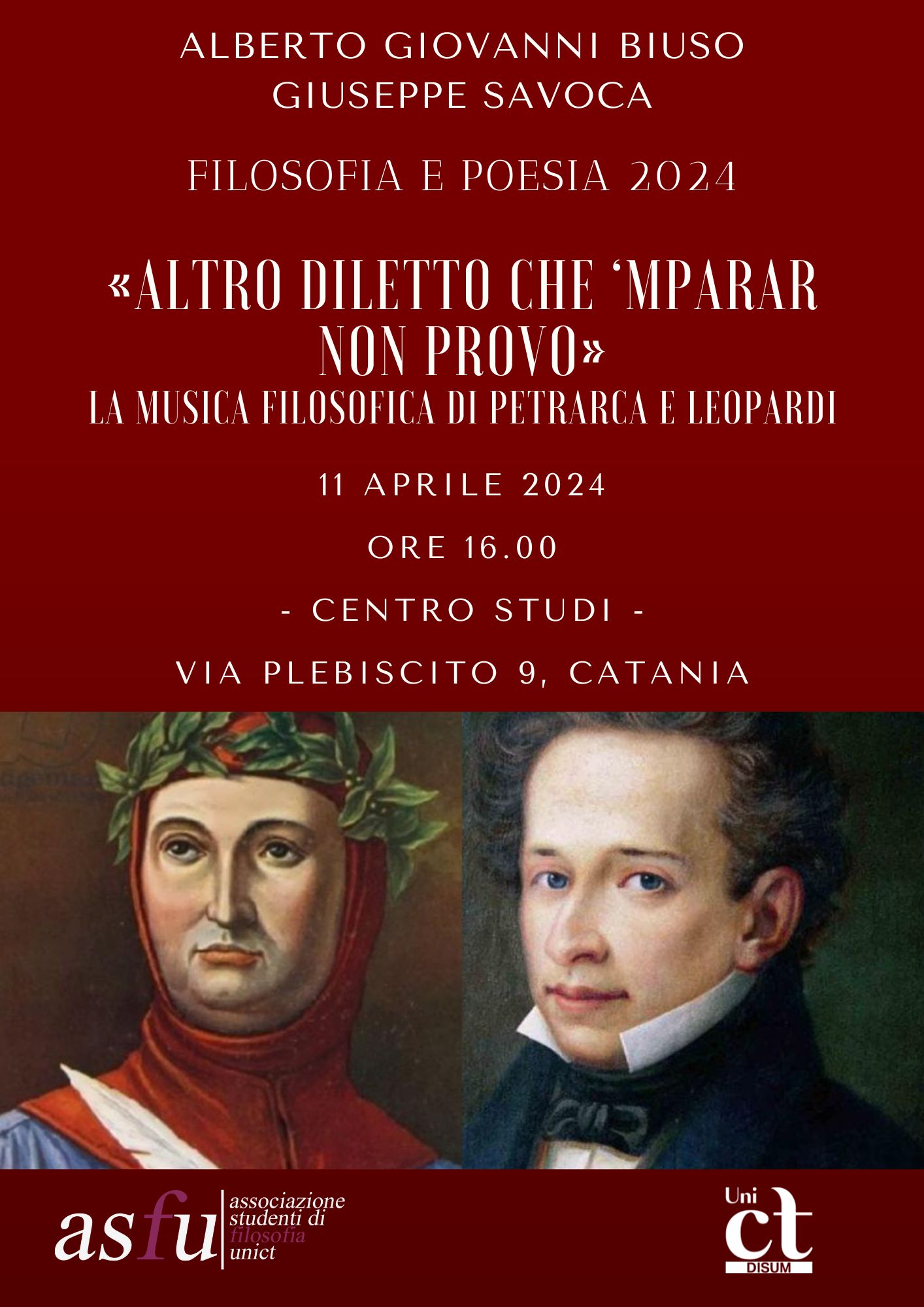

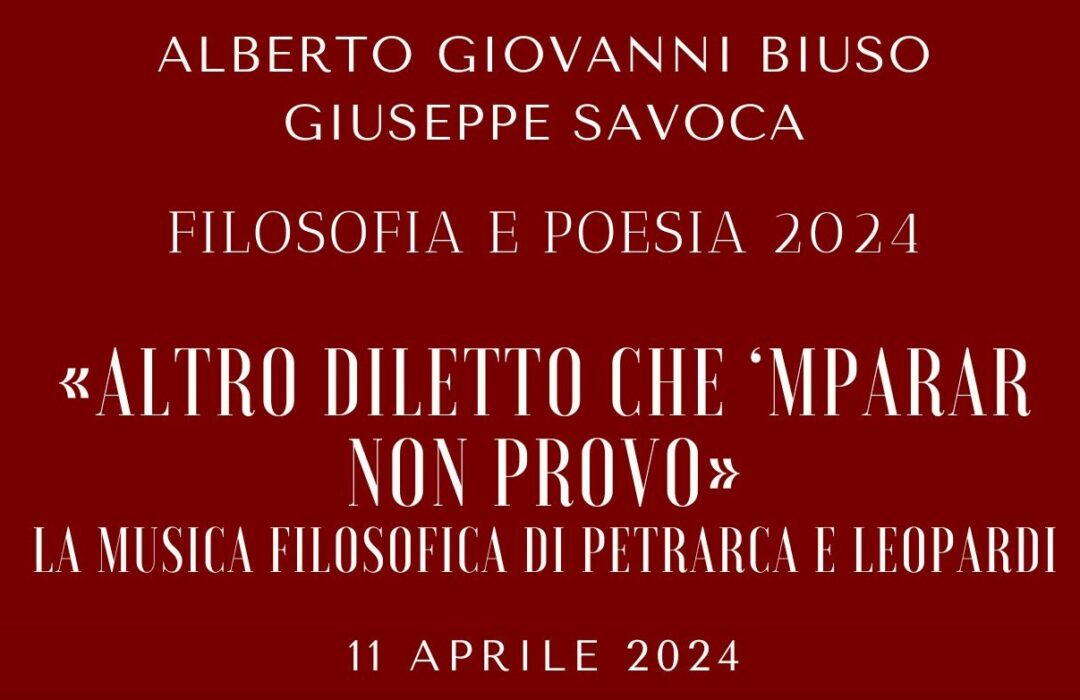

Giovedì 11 aprile 2024 alle 16.00 nella sede del Centro Studi di via Plebiscito, a Catania, avrò la gioia e l’onore di presentare la musica poetica e filosofica di Petrarca e di Leopardi insieme al docente che quando ero studente mi guidò alla comprensione della letteratura europea contemporanea, Giuseppe Savoca, ora Professore emerito dell’Università di Catania.

Nell’oceano della poesia universale, e particolarmente nel mare di quella italiana, l’opera dei poeti più grandi è certamente anche teoretica ed è insieme musicale, è quel «cantar che ne l’anima si sente» (Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta, CCXIII, v. 6) che in Petrarca, Leopardi, Ungaretti vibra in modo magnifico e costante.

L’opera di Francesco Petrarca è interamente musica, una musica teoretica che diventa sistema del mondo in particolare nei sei Trionfi (1374). La scrittura di Giacomo Leopardi oltrepassa ogni distinzione tra poesia e filosofia, ponendosi come l’inevitabile, oggettivo, sereno strumento e risultato di un esercizio di piena razionalità e non di sterile disperazione. Leopardi pensa e scrive affinché il demone della nascita non prevalga, affinché sulla sua sconfitta si possa stendere la potenza del pensare, lo splendore della materia, della sua entropia, dell’«infinita vanità del tutto» (A se stesso, v. 16). Petrarca e Leopardi confermano che filosofia è anche guardare la Gorgone e non morire.