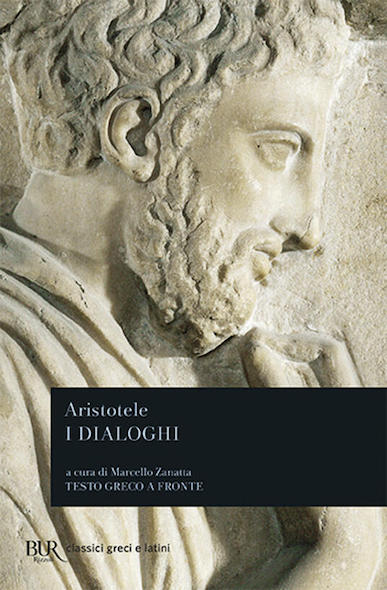

Aristotele

I Dialoghi

Introduzione, traduzione e commento di Marcello Zanatta

Biblioteca Universale Rizzoli – Classici Greci e Latini

Rizzoli, Milano 2018

Pagine 742

La costellazione teoretica fondamentale del cielo mediterraneo ed europeo è quella che ha le proprie stelle α e α1 in Platone e Aristotele. Il loro legame anche personale è indissolubile:

Dalla stima che Platone ebbe per Aristotele, come può evincersi dalla tradizione secondo cui lo avrebbe soprannominato ‘la mente’ e, per converso, dal modo non soltanto rispettoso ma anche emotivamente partecipato col quale Aristotele dichiara in alcune circostanze in cui critica Platone, il proprio dispiacere di doverlo fare, ci si può ragionevolmente convincere che i rapporti tra il maestro e il discepolo dovevano essere ottimi, sia sotto il profilo scientifico che personale. Anzi […] si può ragionevolmente parlare di autentica devozione del discepolo nei riguardi del maestro, perpetratasi al di là dei dissensi dottrinali e mantenuta viva nel tempo. Persino molti anni dopo la morte di Platone (p. 11).

A dimostrarlo è tutto, compresi i Dialoghi composti da Aristotele in gran parte durante la sua ventennale presenza nell’Accademica platonica. Di essi ci sono rimasti in genere pochi frammenti ma sufficienti a testimoniare la completa adesione dello Stagirita al programma filosofico della scuola platonica, come mostrano in particolare i Dialoghi dei quali sono rimaste più ampie pagine, come il Protrettico – l’invito a filosofare – e il Sulla filosofia.

In questi e negli altri testi rivolti al più ampio pubblico, e quindi ‘essoterici’, lo stile è «pien[o] di luce e trasparent[e]» (Them., Orat., 319c; p. 59) e i contenuti sono intramati di φρόνησις e di σοφία, di saggezza nell’esistenza e di sapienza nella comprensione. Quello di Aristotele è infatti, come afferma Cicerone, un «ingenio singulari et paene divino», una intelligenza unica e quasi divina (Eudemo, 1 Cic., Div. ad Brut., I, 25, 53; p. 153).

Questa intelligenza era molto selettiva nell’accogliere allievi dentro la propria scuola. Entrare nel Liceo richiedeva infatti un talento naturale che niente può far acquisire se non lo si possiede alla nascita; era poi richiesta una base di conoscenze pregresse e soprattutto la tenace passione verso l’apprendimento. Aristotele sa infatti che non esiste lavoro filosofico senza una massa imponente di conoscenze, di nozioni, di cose sapute, di erudizione nei campi più diversi dell’esistere e del pensare; ma sa anche che tali conoscenze sono necessarie e non sufficienti, da esse la filosofia prende avvio per metabolizzarle e trasformarle in uno sguardo universale e totale sul mondo.

Uno sguardo che si applica pertanto ai campi più diversi, tra i quali nei Dialoghi vengono discussi:

- l’amore, che ben prima di Proust Aristotele sa essere apportatore di «dolore conturbante, continue insonnie, passioni disperate, tristezza e follia» (Erotico, 4 Al Dailami; p. 205);

- l’educazione (Sull’educazione) come struttura rigorosa e volta all’eccellenza (i Greci non avrebbero neppure compreso espressioni barbariche quali ‘successo formativo’, ‘inclusione degli ultimi’, ‘prove intermedie’ et similia). A testimoniarlo sono anche alcune massime riportate da Diogene Laerzio, quali:

Interrogato in che modo differissero gli educati [coloro che possiedono la παιδεία, la cultura] dagli ineducati, rispose: ‘quanto i vivi dai morti’.

I genitori che educano i figli sono molto più venerandi di quelli che li mettono al mondo soltanto, perché questi li fanno vivere, quelli li fanno vivere bene.

Interrogato in che modo i ragazzi possano fare progressi, rispose: ‘se si mettono sulle orme dei primi senza attardarsi con i più lenti’ (D.L., V, 19-20; p. 408);

- la conseguente necessità di una solida formazione filosofica per «avere correttamente parte della polis» (Protrettico, 4 Iambl., Protr., 6; p. 237);

- il disprezzo verso il desiderio di semplicemente vivere, che è cosa da schiavi, e non di vivere bene, che è quanto dà senso all’esistenza;

- il convergere nella vita umana individuale e collettiva di intelligenza e tecnica, di leggi naturali e di potenza dell’imprevedibile, del caso;

- l’identità tra la ϑεωρία (riflessione, contemplazione, pensiero) e l’ἐνέργεια (attività, azione, fare);

- l’intellettualismo etico, che non è elemento socratico ma struttura caratterizzante l’intera filosofia greca e che in Aristotele diventa la παιδεία (conoscenza, formazione) come contenuto primario dell’ἀρετή (virtù, comportamento buono);

- la potenza ovunque del divenire e del tempo rispetto alle tesi eleatiche di Parmenide, di Melisso e di altri, che Aristotele definisce ἀφυσίκους, afisici, «perché la natura è principio di movimento, ed essi, dicendo che nulla si muove, la sopprimono» (Sulla filosofia , 9 Sext. Emp., Adv. Math., X, 45; p. 591).

Oltre ad accennare a queste tematiche, tutte fondamentali, vorrei dire qualcosa di più su tre questioni che contribuiscono in modo costante all’identità dell’aristotelismo come filosofia universale, vale a dire possibile e praticabile in ogni luogo e in ogni tempo.

La prima è la sostanziale identità di teoresi e studio dei cieli, di filosofia e di astronomia. E questo sia perché l’umano è una parte del cosmo sia perché il cosmo stesso è la vera divinità. Già Anassagora e Pitagora ritennero che la ragione ultima dell’esistenza umana, quella che costituisce la sua dignità, sia la contemplazione del cielo e degli astri intorno alla luna e al sole. E questo anche perché, molto al di là di ogni semplice ‘utilità’ empirica, niente come la distanza, lo splendore, la costanza dei cieli, la loro superiore ontologia, riconduce l’umano e la vita alle loro reali misure. Aristotele concorda con loro e, anche discostandosi dalla potenza argomentativa del Timeo, sostiene che non si dà alcun tempo nel quale il cosmo è stato prodotto ma «che il mondo è ingenerato e incorruttibile» (Sulla filosofia, 18 Philo, De aetern. mundi, III, 10-11; p 615), tanto che gli astri che vediamo durante la notte, i cinque pianeti, le stelle, sono loro le vere divinità.

Il secondo elemento di perenne sapienza scaturisce anche da questa potenza dei cieli, dalle conoscenze astronomiche, ed è la consapevolezza e l’accettazione del limite umano dentro il cosmo, della nostra finitudine. Nei brani del Protrettico riportati da Giamblico, Aristotele afferma che:

tutte le cose che agli uomini sembrano essere grandi sono un adombramento (skiographia). Dal che si dice giustamente che l’uomo è un niente e che nessuna delle cose umane è sicura. […] Se infatti si potesse guardare acutamente come si dice che guardasse Linceo […] sembrerebbe forse che qualcuno può sopportare la vista, scorgendo da quali mali è costituito? […] Quale delle cose umane è grande o di lunga durata?

(10 Iambl., Protr., 8; p. 271).

È quindi del tutto coerente che nel dialogo dal titolo Eudemo, o dell’anima Aristotele racconti per intero il noto dialogo tra il saggio Sileno e lo stolto re Mida, al quale – visto che insisteva nel voler sapere che cosa per l’umano fosse meglio – Sileno rispose:

non nascere è la cosa migliore di tutte (ἄριστον πάντων) […]; voi, effimero seme di un demone carico di fatiche e di una sorte gravosa,. […] Per gli uomini non è assolutamente possibile che si verifichi la cosa migliore di tutte né partecipare della natura dell’ottimo. Infatti, per tutti gli uomini e per tutte le donne è ottimo non essere nati; tuttavia ciò che viene dopo di questo, ossia la prima delle cose possibili per gli uomini è che, essendo nati, muoiano il più presto possibile (6 Plut., Mor., Consol. ad Apoll., p. 115, b-e; pp. 159-161).

Ma, ed è questo il terzo e ultimo elemento: da tale consapevolezza lucida e disincantata deve sgorgare non una tonalità rassegnata e triste ma, al contrario, la ricerca della gioia come dovere proprio dell’umano: «Ma quelle feste che il Dio organizza per noi [lo spettacolo del mondo] e alle quali c’inizia come ai misteri, <gli uomini> rendono vergognose, trascorrendo per lo più la vita tra manifestazioni di dolore, stati d’animo pesante e debilitanti affanni» (Sulla filosofia, 14 Plut., Mor., De tranquill., p. 477; p. 609).

Anche Aristotele insegna dunque che se le lacrime sono un diritto della condizione umana, sorridere è proprio un dovere ‘etico e dianoetico’ (per usare il suo linguaggio), sorridere è una necessità sia dell’agire sia del pensare. Rispetto ad altre attività umane, infatti, la filosofia trova nel suo stesso esercizio il significato, il piacere, la pienezza.