Museo del Novecento

Milano

Milano, una sera d’estate. Guardo il cielo che offre a occidente gli ultimi bagliori turchesi. Guardo questa luce che si incunea tra i campanili, i palazzi, le guglie del Duomo. La osservo dai piani più alti del nuovo Museo del Novecento, dalla sua terrazza che offre in tutto il suo splendore la visione del cuore della città. L’Arengario, che sta accanto al Palazzo Reale e alla sinistra del grande tempio, è stato ristrutturato a fondo dagli architetti Italo Rota e Fabio Fornasari, che hanno creato una struttura elicolidale che conduce dalla metropolitana e dalla piazza ai piani espositivi, dai quali le grandi vetrate permettono alla luce e alla città di entrare nel Museo. Davvero molto bello, semplice e funzionale.

Nel Museo hanno finalmente trovato sede le collezioni di arte del Novecento e contemporanea di proprietà del Comune di Milano, in particolare quella donata dai coniugi Jucker. Dopo aver percorso la spirale, si viene accolti dal magnifico Quarto Stato di Pelizza da Volpedo (1901), un omaggio divisionista e raffinato al proletariato ma anche alla Scuola di Atene di Raffaello. Si arriva poi alla prima sala che contiene alcuni -pochi- dipinti dei grandi maestri europei del Novecento: Braque, Kandinskij, Picasso, Modigliani, Mondrian, Matisse, Klee.

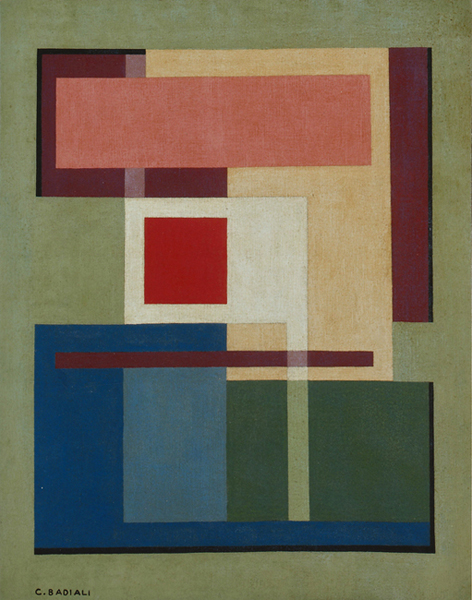

Inizia così il lungo percorso che dal Futurismo -soprattutto i capolavori pittorici e plastici di Boccioni- attraverso l’esperienza di Novecento, lo Spazialismo, l’Informale, l’Astrattismo, la pittura analitica, l’arte povera, conduce sino al presente. Dopo la prima sala il Museo ospita solo artisti italiani ma certamente ci sono tutti i più importanti e ha poco senso fare dei nomi (segnalo soltanto lo spazio giustamente particolare che viene dato a Lucio Fontana nel piano più alto dell’edificio).

Piuttosto, va ribadita una verità banale ma non per questo meno significativa a proposito della relatività di concetti quali Tradizione, Avanguardia, Moderno. Il percorso testimonia efficacemente infatti, anche per la sua dimensione relativamente contenuta, come le espressioni che in un certo momento appaiono innovative sino alla provocazione -Futurismo, Cubismo, i Concetti spaziali di Fontana, i Corpi d’aria di Manzoni- col passare del tempo diventino dei classici, sostituiti nella loro funzione provocatoria da altre innovazioni che si trasformeranno anch’esse in paradigmi tranquillamente accettati da tutti. Anche per questo nell’ambito artistico -e, in generale, in quello culturale- non hanno alcun senso il tradizionalismo e il rimanere ancorati a stilemi e a forme come se essi costituissero la vera arte, la vera letteratura, la vera filosofia, il vero teatro, la vera musica. Se c’è un carattere che accomuna l’intensa e istruttiva esperienza estetica che questo Museo fa vivere, è proprio il dinamismo della vita individuale e collettiva, che si riflette ed esprime nell’incessante innovazione di ciò che chiamiamo arte.

E poi un’altra verità, altrettanto ovvia ma anch’essa significativa. Mano a mano che si procede nel Novecento e nel presente le figure si diradano, il realismo si sbriciola, le forme si dissolvono, l’opera coincide sempre più con il semplice materiale di cui è fatta, come è evidente in Fontana, nel grande Alberto Burri, nella sabbia di Giulio Turcato, nelle tele non lavorate di Giorgio Griffa, nella straordinaria Superficie magnetica di Davide Boriani -opera che in nessun istante è uguale a se stessa-, negli ambienti in cui si entra per vivere con l’intero corpo delle esperienze visuali/percettive (ancora Boriani, Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Gabriele De Vecchi, Luciano Fabro), nell’imponente libreria dal titolo Scultura d’ombra di Claudio Parmiggiani, l’opera più recente tra quelle esposte (2010), fatta di fumo e di fuliggine (davvero, non è una metafora). E tutto questo testimonia -al di là di ogni ingenuo realismo delle filosofie classiche ma anche di alcune loro riproposizioni nel presente- che la mente umana vede forme e figure là dove ci sono soltanto macchie di colore e ammassi di atomi, testimonia che la Gestalt e quindi il senso non stanno nella materia ma nell’occhio che la guarda.

Sette grandi opere dentro la struttura regolare e magnifica della Rotonda della Besana. Al centro domina My Red Homeland, una grande installazione fatta di cera rossa, con un braccio in acciaio che passando sull’enorme massa la spiana e la trasforma a ogni istante. Tra le colonne dell’antica chiesa si riverberano sei specchi a forma di parallelepipedo, di parabole, di curve. Specchi che creano intensi effetti spaziali e danno vita all’opera, la quale esiste soltanto quando una figura consapevole la attraversa, si riflette, riflette. In S-Curve l’ordine perfetto del convesso si sbriciola subito nella dissoluzione del concavo. E viceversa. Non Object (Door) deforma il corpomente che vi si specchia, Non Object (Plane) gli trasmette una magia tridimensionale che -avvicinandosi ancora- diventa luce bianchissima che a guardarla stordisce. Quasi una droga estetica. E in ogni punto di questo luogo a croce greca si crea un nuovo artefatto, una rinnovata visione. «Oltre Oriente e Occidente» recita la presentazione della mostra di questo artista/architetto nato a Bombay nel 1954. Di più: oltre soggetto e oggetto, contenuto e forma, materia e sguardo. Il mondo è tutto nella visione e la visione è cosmica.

Sette grandi opere dentro la struttura regolare e magnifica della Rotonda della Besana. Al centro domina My Red Homeland, una grande installazione fatta di cera rossa, con un braccio in acciaio che passando sull’enorme massa la spiana e la trasforma a ogni istante. Tra le colonne dell’antica chiesa si riverberano sei specchi a forma di parallelepipedo, di parabole, di curve. Specchi che creano intensi effetti spaziali e danno vita all’opera, la quale esiste soltanto quando una figura consapevole la attraversa, si riflette, riflette. In S-Curve l’ordine perfetto del convesso si sbriciola subito nella dissoluzione del concavo. E viceversa. Non Object (Door) deforma il corpomente che vi si specchia, Non Object (Plane) gli trasmette una magia tridimensionale che -avvicinandosi ancora- diventa luce bianchissima che a guardarla stordisce. Quasi una droga estetica. E in ogni punto di questo luogo a croce greca si crea un nuovo artefatto, una rinnovata visione. «Oltre Oriente e Occidente» recita la presentazione della mostra di questo artista/architetto nato a Bombay nel 1954. Di più: oltre soggetto e oggetto, contenuto e forma, materia e sguardo. Il mondo è tutto nella visione e la visione è cosmica.