Come sempre, la scaturigine di ciò che accade è politica, sta nelle opzioni economiche e nella tracotanza che la natura punisce.

Lo conferma una analisi di Silvia Granziero sul numero del 7.4.2020 di Internazionale, Le pandemie sono una delle conseguenze della perdita di biodiversità:

«È la distruzione della biodiversità da parte dell’uomo a creare le condizioni per nuovi virus e patologie come la COVID-19. David Quammen, autore di Spillover. L’evoluzione delle pandemie, sintetizza così: “Sconvolgiamo ecosistemi e liberiamo virus dai loro ospiti naturali: quando succede, hanno bisogno di nuovi ospiti, e spesso siamo noi”. […]

La distruzione delle foreste – attraverso il taglio di legname, la costruzione di strade e miniere, l’urbanizzazione e la crescita demografica – avvicina le persone alle specie animali con cui non sono mai state così a contatto, e questo aumenta la possibilità per i virus di passare da una specie all’altra. […] L’attività umana danneggia anche la biodiversità animale, provocando una perdita di specie predatrici degli animali vettori. […]

In pratica, più disturbiamo habitat e foreste e più siamo in pericolo. […] Grazie alla loro adattabilità, i virus possono poi replicarsi e diffondersi con estrema rapidità grazie al sovraffollamento dei grandi centri. […]

Anche l’inquinamento gioca la sua parte […] quasi tutte le recenti pandemie sono state influenzate da alta densità di popolazione, aumento di commercio e caccia di animali selvatici, cambiamenti ambientali e allevamenti intensivi. […]

Dobbiamo metterci in testa l’idea che non si può salvaguardare la salute umana senza rispettare la biodiversità. È il momento di ripensare completamente la nostra relazione con la natura: fermare la crisi climatica, frenare la distruzione delle foreste e ridurre il consumo di risorse sono misure da avviare immediatamente. Anche le pandemie sono una delle le conseguenze della perdita di biodiversità. Quando quella da coronavirus sarà cessata, bisognerà intervenire sui fattori che l’hanno scatenata e renderci conto che la diffusione di questi nuovi virus è anche la risposta della natura all’assalto dell’uomo».

Sono tre i nuclei della questione ecologica: l’utilizzo di varie forme di energia, la demografia, l’alimentazione.

Siamo chimica in movimento, materia consapevole di esserci. Ciò che mangiamo diventa la nostra persona, ciò di cui ci nutriamo si fa tessuto, muscoli, sangue, liquidi, cervello, pensieri. Esserne consapevoli significa oltrepassare le secche di ogni dualismo ‘mente – corpo’ come di ogni riduzionismo che evidenzia soltanto una delle componenti dell’essere umano o dei viventi: che si tratti dell’ ‘anima’ o dell’organismo.

Siamo plurali, complessi, intessuti di tante vite, di quelle dei nostri avi come degli incontri che ci regalano gioia o ci infliggono tormento. E siamo fatti anche di una miriade di esseri che abitano nel nostro corpo, che sono il nostro corpo.

Portiamo con noi, dentro di noi, fatti di noi e noi di loro, «miliardi di esseri viventi che ci condizionano l’esistenza senza che noi ce ne accorgiamo. Si tratta di batteri che costituiscono il nostro microbiota, cioè l’insieme di esseri che si trovano nel tubo digerente. I vegetariani, consumando frutta e verdura, ‘coltivano’ batteri intestinali di varietà specifiche che hanno un impatto positivo sulla salute» (Biagio Tinghino, Vivere senza carne. La guida a una nuova alimentazione scritta da un medico vegetariano, Tecniche nuove 2016, p. 119).

Ciò che chiamiamo salute e malattia è il risultato sempre provvisorio del corpo come dimora di entità e strutture plurali e diverse tra di loro. Soltanto se proiettata su uno sfondo antropologico e biologico complessivo la questione del vegetarianesimo mostra tutta la propria fecondità. Decisivo è l’approccio statistico poiché le osservazioni soggettive e parziali non bastano, né gli impressionismi più o meno sentimentali o ideologici, ancor meno la parola di presunte autorità che non dimostrino le loro tesi sulla base di ampi studi. Tinghino fa invece «riferimento a studi osservazionali, di coorte e soprattutto a metanalisi. In una parola: vogliamo appoggiarci su fondamenti seri» (44), allo scopo di affrancarsi da «un dibattito che sembra ormai accecato dalle polemiche tra le varie fazioni» e fare invece «informazione scientifica serena, fondata sulle evidenze e, quando necessario, critica» (2).

Il risultato complessivo di analisi nutrizionali, chimiche, mediche molto accurate – basate su una bibliografia davvero imponente – è che «la carne rossa fa male e le carni conservate aumentano il rischio di cancro nei consumatori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è recentemente espressa in questi termini, attraverso l’IARC, l’agenzia internazionale di ricerca sul cancro» (77); «la carne non è indispensabile in nessuna fase della vita» (24); «mangiare molta carne accorcia la vita ed è alla base di molte malattie del nostro secolo: tumori, patologie croniche e degenerative» (1).

Ne consegue un interrogativo ovvio e razionale: «Perché dovremmo far soffrire gli altri animali per usarli come cibo, quando, evitandolo, possiamo addirittura stare meglio in salute?» (3). Anche in questo caso la risposta è complessa ma alla sua base c’è una constatazione di fatto, confermata dallo sguardo e dagli studi antropologici: «Mangiamo gli animali perché essi non riescono a difendersi con l’astuzia e la tecnologia di noi umani. La questione è tutta qui» (14), come mostrano le analisi antropologiche di Gianfranco Mormino.

Ed è una questione che si volge poi contro l’umano che utilizza senza misura e intelligenza i propri poteri. Il carnismo sistematico è infatti fonte di numerose e gravi patologie. Una delle ragioni è che Homo sapiens è diventato onnivoro ma la sua anatomia non è quella di un carnivoro. A mostrarlo ci sono molteplici evidenze: le nostre mani e i piedi sono privi di artigli o zanne, siamo incapaci di correre e saltare, come sanno fare tutti i predatori, siamo invece

«tra i più lenti esseri viventi. […] Anche se le scimmie possono occasionalmente mangiare carne o cibarsi di insetti, fondamentalmente i primati sono frugivori o folivori (mangiano foglie e germogli). […] L’intestino umano è molto più lungo di quello dei carnivori. […] La flora batterica (microbiota) dei frugivori e dei primati in generale è fermentante, non putrefatta come quella dei carnivori. […] Quando questa flora batterica viene alterata dall’eccessiva introduzione di cibi animali è più facile che insorgano alcune malattie come i tumori e le malattie infiammatorie. […] I denti dell’uomo non sono adatti ad afferrare prede e strappare carne, ma ad addentare la frutta (con gli incisivi, propri degli erbivori), trattenerla (canini, piccoli e pochi), triturare il cibo (coi premolari e molari). […] L’uomo, dunque, non è adatto a un cibo carneo. È più coerente definirlo un frugivoro-cerealicolo che occasionalmente potrebbe cibarsi di altro, come la carne, senza però fare di essa il cibo fondamentale» (17-19).

Anche dall’ignoranza di questi dati fisiologici e anatomici nascono veri e propri miti alimentari, come quello delle proteine. Una leggenda frutto di fattori sociali e storici e non certo scientifici, che fanno riferimento alla carne come status symbol e non come alimento né sano né necessario. Tanto è vero che se «nel 1968 si è scesi a raccomandarne 1,8 g e nel 1974 1,35 g. Le raccomandazioni attuali oscillano intorno a 1 grammo [per chilo di peso]. […] Le prime credenze sono state sconfessate dalla ricerca più recente, ma il mito popolare delle proteine tarda a morire e l’industria della carne si sta apprestando a battere nuovi record, fino a quando il sistema economico non collasserà» (23-24).

In realtà le proteine sono presenti non soltanto nella carne bensì «in tutte le classi di alimenti, ma in quantità variabile» (131). Assumere tali sostanze dai vegetali invece che dagli altri animali costituisce un’espressione di razionalità anche ambientale, dato che «la produzione di carne è probabilmente il maggior spreco di risorse del pianeta Terra», in quanto «un onnivoro consuma le risorse che basterebbero a cinque vegetariani» e «l’88% delle foreste viene abbattuto in Amazzonia proprio per creare pascoli. Il consumo di acqua è raddoppiato dagli allevamenti e il 65% dell’ossido di azoto immesso in atmosfera deriva dagli allevamenti, così come il 35% del metano. Stiamo parlando di gas che hanno un impatto tra 23 e 297 volte superiore a quello dell’anidride carbonica (CO2) sull’effetto serra» (25).

È dunque chiaro che la razionalità e la scienze stanno dalla parte di un’alimentazione vegetariana. E questo prescindendo dai fattori di crudeltà, di interesse economico e di silenzio mediatico promossi dall’industria alimentare.

È confortante che (dati del 2014) «in Italia i vegetariani costituiscono il 6,5% della popolazione e i vegani lo 0,6%, per un totale del 7,1%, pari a circa 4 milioni e 200 mila persone. […] Più in alto dell’Italia, in Europa, si colloca solo la Germania, con l’8,6% della popolazione, mentre in India i vegetariani sfiorano il 3% e in USA calano al solo 2%» (14). È confortante per la salute e per la razionalità, per l’unità corpomentale che siamo.

In un articolo per girodivite.it di qualche anno fa avevo discusso altre motivazioni -sia generali sia specifiche- che rendono razionale e necessaria l’opzione vegetariana: Essere vegetariani. Le ragioni.

Morte che i siciliani celebrano in varie forme. Come quella nella quale un San Lorenzo dal colore ormai spento rimane in ogni caso l’unica luce che riverbera nel buio insieme al rosso delle braci. L’autore del dipinto è Filippo Paladini, un toscano che venne a lavorare e morire nell’Isola. Il quadro si trova in una chiesa fortezza, l’imponente Chiesa Madre di

Morte che i siciliani celebrano in varie forme. Come quella nella quale un San Lorenzo dal colore ormai spento rimane in ogni caso l’unica luce che riverbera nel buio insieme al rosso delle braci. L’autore del dipinto è Filippo Paladini, un toscano che venne a lavorare e morire nell’Isola. Il quadro si trova in una chiesa fortezza, l’imponente Chiesa Madre di  È iniziato da questo edificio il percorso che l’accoglienza appassionata e disincantata di Enrico Palma e Pietro La Rocca ha reso un viaggio nel profondo della nostra storia. Abbiamo attraversato strade intitolate ad ‘Aristotile’ e ad Atene; abbiamo sostato davanti alle

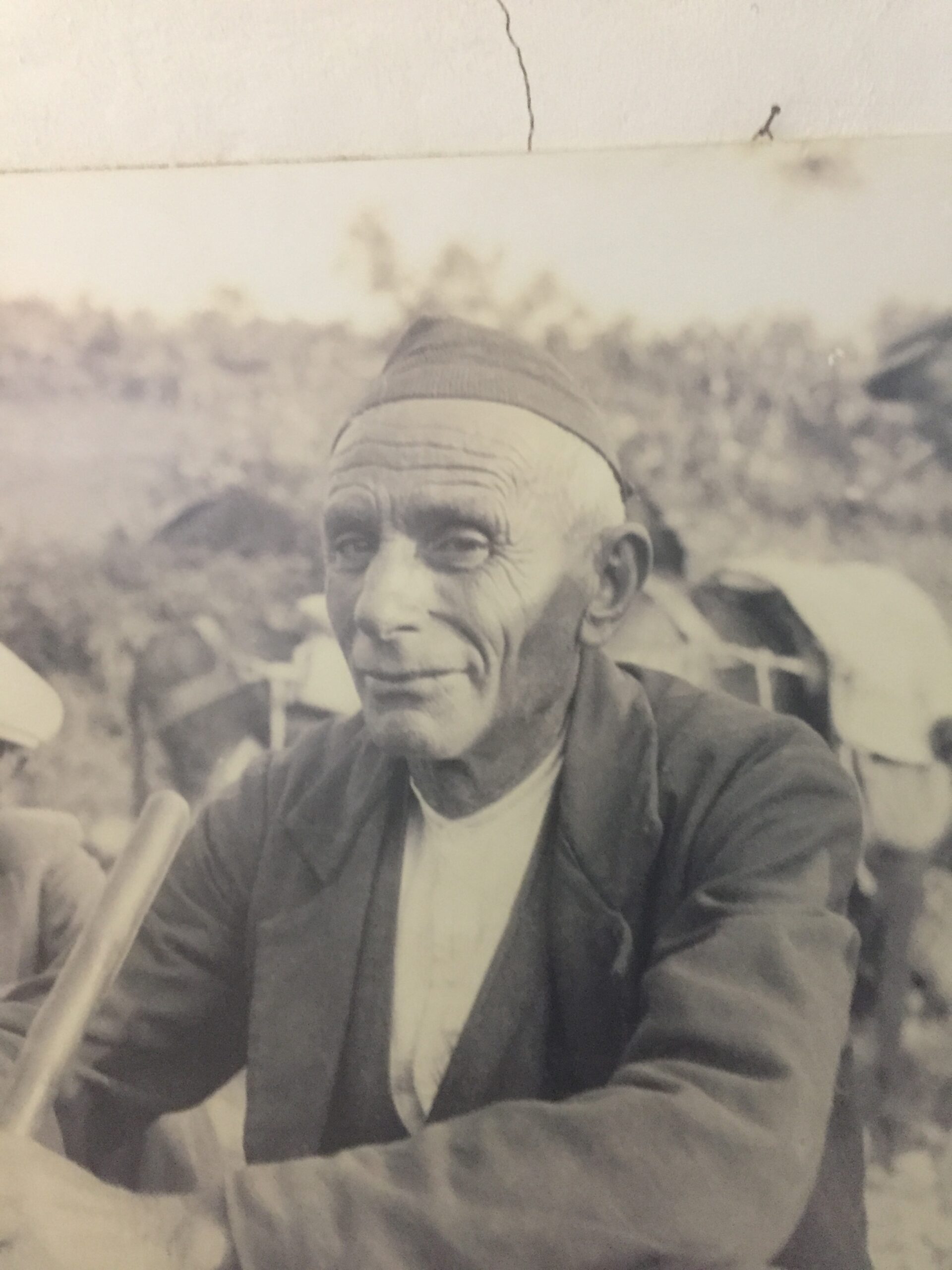

È iniziato da questo edificio il percorso che l’accoglienza appassionata e disincantata di Enrico Palma e Pietro La Rocca ha reso un viaggio nel profondo della nostra storia. Abbiamo attraversato strade intitolate ad ‘Aristotile’ e ad Atene; abbiamo sostato davanti alle facciate di chiese barocche pronte a volare e di piccoli edifici religiosi immobili come scogli del mare; abbiamo sentito le parole e visto i gesti ambigui di Lola, Santuzza e compare Turiddu, che i racconti di Verga hanno reso perenni.

facciate di chiese barocche pronte a volare e di piccoli edifici religiosi immobili come scogli del mare; abbiamo sentito le parole e visto i gesti ambigui di Lola, Santuzza e compare Turiddu, che i racconti di Verga hanno reso perenni. Il suo nome e la sua opera abitano ovunque, qui. In particolare nel Palazzo nobiliare dei Ventimiglia, diventati i Trao con i quali Mastro-Don Gesualdo Motta volle imparentarsi. Loro erano i discendenti della nobiltà più arrogante, lui era un uomo venuto dal nulla e diventato ricco con il lavoro incessante dei giorni. In questo Palazzo l’ambizione di un’impossibile mescolanza sociale sembra scandire stanza dopo stanza il delirio dei Trao decaduti, l’amarezza costante di Gesualdo.

Il suo nome e la sua opera abitano ovunque, qui. In particolare nel Palazzo nobiliare dei Ventimiglia, diventati i Trao con i quali Mastro-Don Gesualdo Motta volle imparentarsi. Loro erano i discendenti della nobiltà più arrogante, lui era un uomo venuto dal nulla e diventato ricco con il lavoro incessante dei giorni. In questo Palazzo l’ambizione di un’impossibile mescolanza sociale sembra scandire stanza dopo stanza il delirio dei Trao decaduti, l’amarezza costante di Gesualdo.