Che piacere si prova a vivere dentro una pattumiera? Questo piacere deve in qualche modo esistere, dato che è quanto accade alle più di trecentomila persone che abitano un luogo che si chiama Catania e alle altre migliaia che vi arrivano per lavoro.

Spazzatura dappertutto, spazzatura ovunque, spazzatura a monti, spazzatura sparsa. Spazzatura.

La raccolta differenziata è in questo luogo ovviamente una finzione. Il Capitolato speciale di appalto (2021) disciplina in modo assai analitico

«i rapporti contrattuali che dovranno intercorrere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore dei servizi integrati di igiene urbana della città di Catania per 7 (sette) anni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna», tanto che «l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara (nel seguito “Appaltatore”), dovrà osservare integralmente tutte le prescrizioni» (Allegato 1, p. 4).

In tale documento si dice con ferma solennità, tra le tante prescrizioni, che «l’Appaltatore, pertanto, dovrà attenersi strettamente e principalmente a tutte le norme di legge […] in materia di igiene urbana, nonché in materia di prevenzione degli infortuni, di circolazione stradale, di tutela della salute pubblica» (Ibidem).

E invece l’Appaltatore è esso stesso a produrre sporcizia mentre i suoi mezzi praticano operazioni rumorose e inquinanti nel pieno Centro Storico, a ridosso delle mura del Monastero dei Benedettini (sede del mio Dipartimento).

Sono i mezzi dell’Appaltatore che percorrono in senso vietato le vie della città infrangendo in modo clamoroso le norme di sicurezza relative alla «circolazione stradale».

È l’Appaltatore che non pratica «lo scerbamento giornaliero», «il lavaggio stradale» e «giornalmente, lo sfalcio e il diserbo meccanico della vegetazione spontanea sui marciapiedi, lungo i muri di recinzione e i prospetti degli edifici» (Ivi, pp. 6 e 8), come possono constatare tutti i catanesi, con l’erba che affiora ovunque così come la puzza.

E chi permette all’Appaltatore di ricevere il danaro proveniente dalle tasse dei cittadini senza svolgere il servizio per il quale è pagato? Lo permette il Comune di Catania, dato che, recita l’art. 10 del Capitolato a p. 13,

«la vigilanza ed il controllo della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto compete al RUP con l’ausilio del DEC ed al suo ufficio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, previsti dalla normativa vigente. L’attività di controllo dell’appalto da parte dell’apposito Ufficio CSAT avverrà con l’utilizzo dei Sorveglianti ed eventuale altro personale dedicato».

Il Capitolato comprende una minuziosa tabella con le «penalità per disservizi e inadempienze» che l’Appaltatore dovrà sborsare per ogni minima infrazione (pp. 16-17), tabella che mi ha irresistibilmente ricordato le grida solennemente lette dall’Azzeccagarbugli a Renzo Tramaglino.

Si parla persino (non manca proprio niente) di «contegno scorretto nei confronti degli utenti e/o del pubblico» (p. 18), contegno che consiste in urla sconsiderate degli addetti dalle cinque del mattino in poi; si parla di «tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi» (p. 21); contegno che in questo caso consiste nel percorrere contromano i sensi unici, con grave rischio per gli altri automobilisti. Questo «contegno» viene da tali tecnologie registrato? Penso proprio di sì ma i vigilanti non vigilano.

Ci sarebbero insomma tutti gli elementi per applicare l’articolo 27 del Capitolato che stabilisce la risoluzione da parte del Comune di Catania «qualora l’Appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali» (p. 24). Ma al Comune di Catania tutto questo va bene, chissà perché…

Metto a disposizione anche l’ampio testo del Piano d’intervento predisposto dal Comune di Catania (Allegato 2): un documento bellissimo, analitico (si fanno calcoli strada per strada per tutte le vie di Catania!), ricco di immagini e tabelle, redatto con un linguaggio anche raffinato:

«Progettare ed organizzare in modo razionale e moderno un servizio di spazzamento stradale, [però qui la virgola non ci voleva, n.d.r.] significa utilizzare le diverse unità di lavoro unicamente nelle operazioni a loro più confacenti e, soprattutto, integrandole in vario modo, al fine di attivare quelle sinergie che producono servizi di qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità» (p. 79).

La corrispondenza tra tali formule e la realtà effettuale potrà essere verificata da ogni cittadino e abitante di questa città.

Nel Piano d’intervento si legge ad esempio che:

«i cestini presenti sul territorio saranno svuotati dagli addetti alle attività di spazzamento. In concomitanza con la rimozione dei sacchi dai cestini saranno ripristinate le condizioni di decoro urbano nell’area circostante e sarà sostituito il sacco pieno con sacco vuoto. Le attività saranno svolte in concomitanza alle attività di spazzamento stradale dalle stesse maestranze» (p. 138).

Ma certo, ma certo, lo vediamo tutti, ogni giorno…

Il comportamento omissivo e complice dell’Amministrazione comunale non spiega però da solo la puzza e lo schifo nelle quali Catania è immersa. Visito con regolarità i comuni della provincia, le cui Amministrazioni non sono in media diverse e meno cialtronesche rispetto a quella del capoluogo. E tuttavia, ad esempio, a Randazzo, Mineo, Militello, Caltagirone e anche nel mio paese (Bronte) le strade sono pulite in modo almeno accettabile.

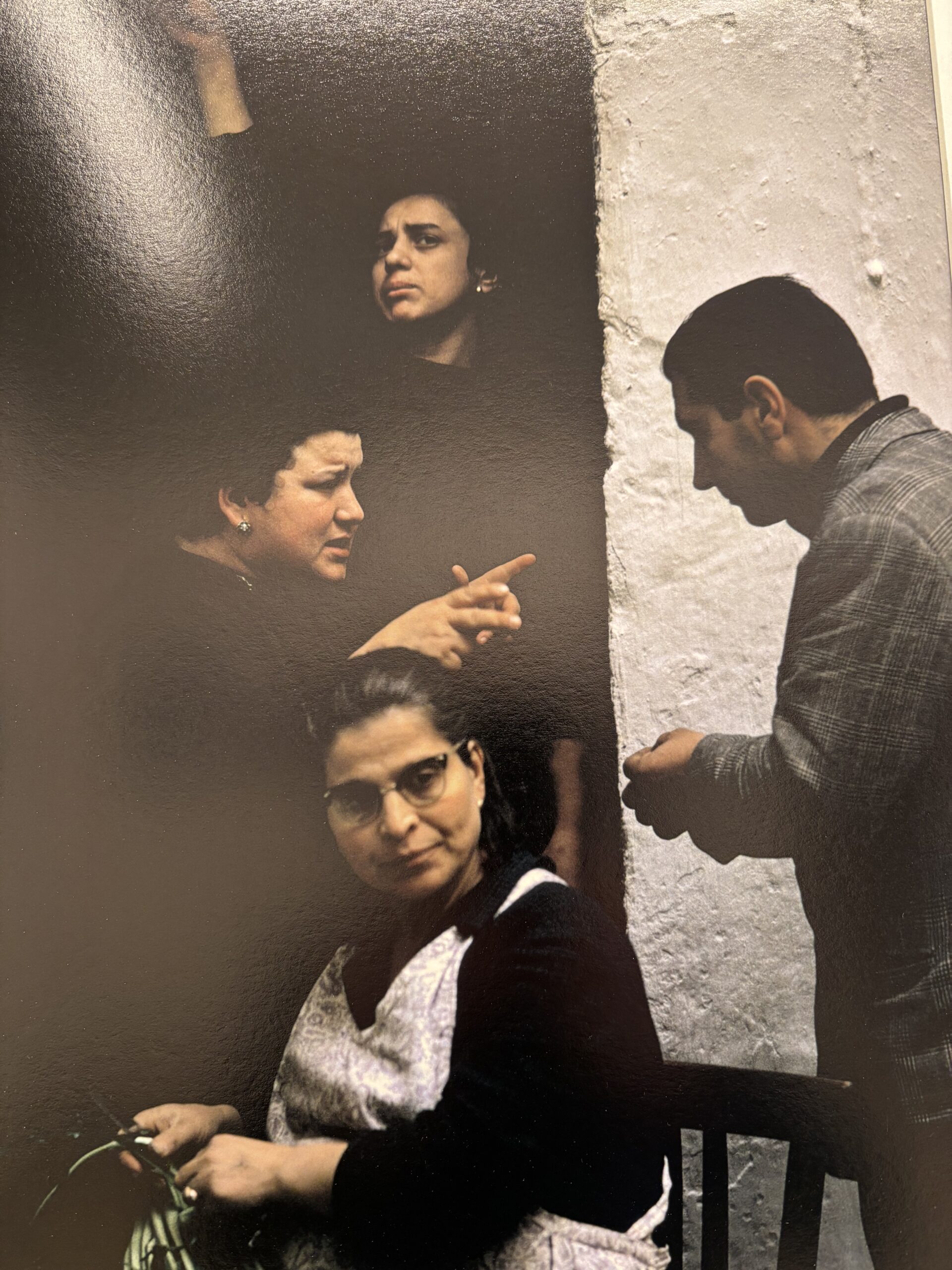

E pertanto la questione non è soltanto amministrativo-politica; la questione è sociale. Detto in modo brutale: la media dei catanesi è sporca, la media dei catanesi vive nella lordura come se fosse un fatto naturale. Lo testimoniamo migliaia di immagini, tra le quali quelle che aprono e chiudono questo testo.

Un amico coetaneo, nato a Catania e che bene la conosce, definisce questa città «un carcere sporco»; uno studente mi scrive che «Catania è veramente un cassonetto della spazzatura che come tale si tratta senza rispetto. Una città pattumiera che si salverà soltanto smaltendosi, proprio come un rifiuto indifferenziato».

Aggiungo io che a volte si ha la tentazione di utilizzare le formule goliardiche di chi grida «Forza Etna!» Ma in quel caso molti catanesi avrebbero il tempo di trasferire altrove la loro lordura interiore.

So benissimo che la questione non è morale o moralistica, come potrebbe apparire dal tono che sto utilizzando. La questione è sociale ed è storica, tanto è vero che durante il confino (il cosiddetto lockdown) al quale il governo Conte costrinse gli italiani, anche i catanesi obbedirono non uscendo più di casa.

Frutto della loro storia di sottomissione e servitù, non pochi catanesi si credono «spacchiusi» ma sono soltanto dei poveri «pirla» per dirla alla nordica o sono dei servi sciocchi per dirla in modo neutrale. Soltanto un servo abituato a vivere in mezzo alla miseria può infatti ritenere normale muoversi immerso nella spazzatura.

In alcuni angoli della città ho letto dei gentili e malinconici cartelli che invitano a non lasciare i rifiuti sui marciapiedi, utilizzando lo slogan «Lasciamo Catania pulita». Io toglierei l’aggettivo: «Lasciamo Catania».

È quello che suggerisco ai miei nipoti e anche ad alcuni miei allievi. Io completerò la mia attività di docente nell’Università dove ho in parte vissuto quella di studente universitario. E cercherò di farlo con tutta la dedizione possibile. Ma sono ben contento di non essere cittadino di Catania e di non dover più percorrere, finito il mio lavoro, le sue luride strade.

[Questo articolo è uscito su girodivite.it: Catania. Teoria e prassi della spazzatura]