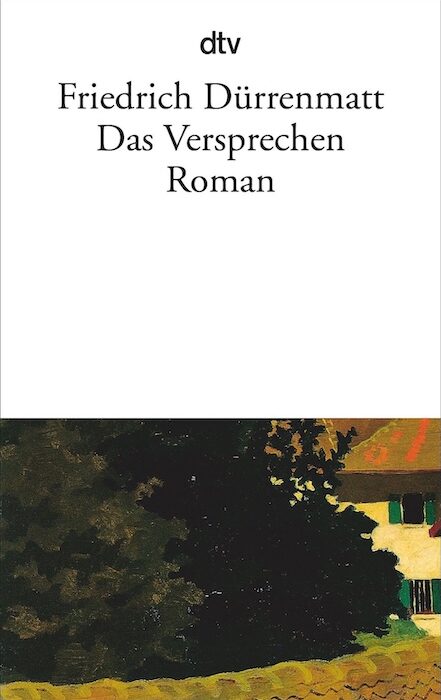

Friedrich Dürrenmatt

La promessa

(Das Versprechen, 1958)

In «Romanzi e racconti», a cura di Eugenio Bernardi

Traduzione di Silvano Daniele

Einaudi-Gallimard, Torino 1993

Pagine 307-425

Un commissario di polizia del cantone di Zurigo, Matthäi, sta per partire per la Giordania, dove è stato incaricato di addestrare i poliziotti locali. Gli si presenta un ultimo caso: una bambina, Gritli Moser, è stata uccisa in un bosco non lontano da casa, con un rasoio che ne ha fatto scempio. Lui stesso dà la notizia ai genitori e davanti alla reazione disperata e animalesca della madre le promette di trovare l’assassino. Sottoposto a un interrogatorio di venti ore, un ambulante confessa e poi si uccide. Il caso sembra dunque chiuso ma Matthäi è convinto che il vero assassino sia ancora in libertà e potrà uccidere altri bambini. Ossessionato da questa ipotesi, rinuncia a partire, viene licenziato dalla polizia, inizia a indagare privatamente. Da uomo freddo, efficiente e razionale che era, Matthäi scende in un gorgo di tormento e di assillo che non gli darà più pace.

Questa vicenda viene raccontata allo scrittore dal dirigente superiore di Matthäi, con un finale che qui non va ovviamente svelato ma che conferma per intero la ferocia e la pochezza, l’assurdo e la miseria degli umani, che Dürrenmatt narra e descrive con la consueta implacabile lucidità e con dolorosa ironia.

«Delitti ne accadevano sempre» (p. 360), anche per mano di persone psicologicamente distorte, la cui «capacità di resistenza che possono opporre ai propri impulsi», dichiara uno psichiatra, «è anormalmente scarsa, basta maledettamente poco, un ricambio materiale un po’ alterato, qualche cellula degenerata, e l’uomo è una bestia» (376). Lo scrittore non si astiene dal consueto paragone con gli altri animali, con ‘le bestie’, che se può valere per i nostri cugini primati o per le formiche (insetti veramente feroci) e per alcune specie di uccelli, non è corretto per la stragrande maggioranza dei viventi, i quali praticamente mai uccidono per follia o per sadismo ma quasi soltanto per difendere o acquisire territorio, femmine e risorse. Le bestie, come è evidente, siamo noi.

E se i cittadini sperano in media che la polizia sappia mettere ordine nel mondo, il dottor H. – colui che narra allo scrittore la vicenda e dunque poliziotto egli stesso – ritiene di non poter «immaginare nessuna speranza più pidocchiosa di questa» (314). Spesso, anzi, le ‘forze del disordine’ sono esse stesse espressione del male, come si constata ovunque ogni giorno. Né le polizie né le religioni o le morali hanno mai potuto redimere la «maledetta commedia da cani» (403) che è l’esistenza collettiva degli umani. E anzi religioni e morali contribuiscono fattivamente al dolore del mondo, con le loro intolleranze e presunzioni, con le loro autentiche follie.

L’umano non può essere redento, in quanto «aus so krummen Holze, als Woraus der Mensch gewacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert Werden», «da un legno storto, come quello di cui l’umano è fatto, nulla si può trarre di perfettamente dritto’» (Kant, Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), in «Gesammelte Schriften», Berlin 1910, vol. VIII, p. 23). Un modo per temperare la stortezza/stoltezza di questa specie è capirne la natura e accettarne la struttura finita. Non soltanto come destino mortale ma in quanto dispositivo che produce morte. Come afferma ancora una volta il dottor H., «Siamo uomini, dobbiamo tenerne conto, armarci contro questa realtà, e soprattutto avere ben chiaro in mente che riusciremo a evitare il naufragio nell’assurdo, che per forza di cose risulta sempre più netto e schiacciante, e a costruirci su questa terra un’esistenza abbastanza confortevole, solo incorporandolo tacitamente nel nostro pensiero» (412).

A risolvere il caso dell’assassinio della bambina Gritli Moser è una vecchia che si trova in punto di morte ma ciononostante è assai vivace. È lei a raccontare al dottor H. che cosa sia veramente accaduto. Tra le tante premesse che pone al suo resoconto c’è la singolare tesi «che anche il male, l’assurdo succede come qualcosa di altrettanto straordinario che il bene» (420-421).

Da gnostico qual è, Dürrenmatt sa infatti che il male e il bene sono strutture acquisite, derivate, provvisorie e cangianti. E che la sostanza degli uomini, il loro male, sta invece nella loro nascita.