Lucrezia Fava

Il limite è condizione delle forme di esistenza (il manifesto, 18.11.2020, p. 11)

Animalia (Vita pensata, n. 23 – novembre 2020)

In questi due testi Lucrezia Fava ha inserito con lucida vivacità Animalia all’interno del mio percorso teoretico, mostrandone continuità e radici, offrendo un quadro coerente e completo del libro. Di ampiezza diversa ma di pari profondità, le due riflessioni si possono leggere, oltre che in pdf, anche nei siti delle rispettive testate:

Il limite è condizione delle forme di esistenza | il manifesto

Animalia | Vita pensata

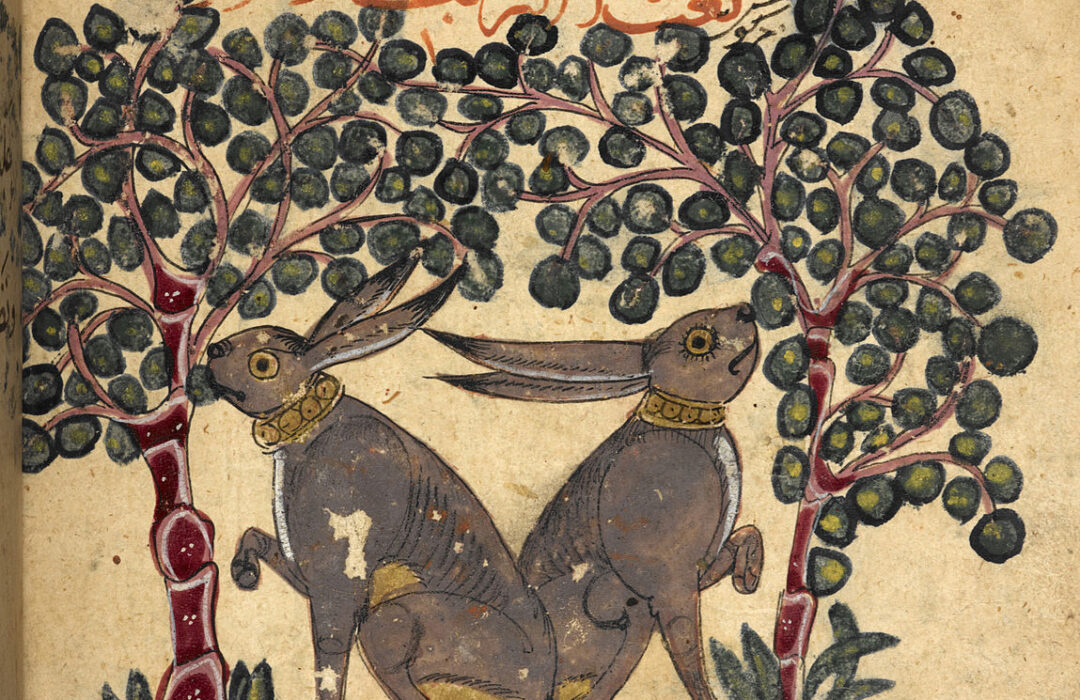

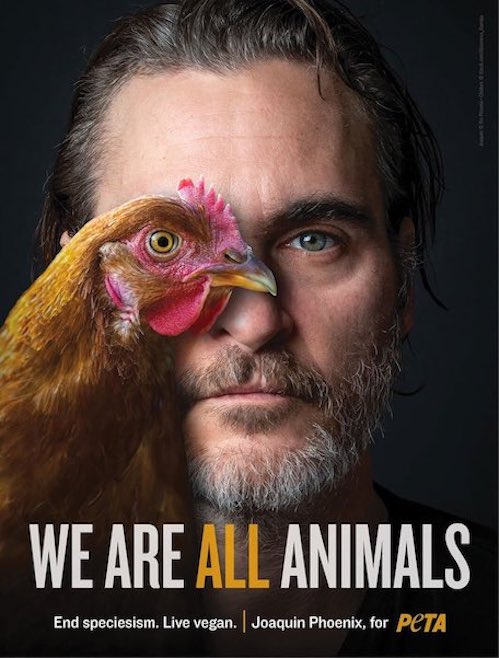

«La superficie, lo strato più sottile di Animalia, contiene una sintesi filosofica dei principali risultati prodotti in ambiti di ricerca più o meno recenti. Sensismo, biologia, emergentismo, psicologia della Gestalt hanno ridato vita, senso, centralità al corpo e all’unità del corpomente. Darwin “ha mostrato il comune fondamento bio-ontologico di ogni specie” (40), ovvero come tutte le specie viventi si adattino all’ambiente in cui risulta possibile la loro esistenza e come tutte presentino un proprio processo ontogenetico e filogenetico in risposta a fattori ambientali specie-specifici. L’etologia, l’ecologia, la paleoantropologia confermano che per definire il profilo umano è necessario studiare le analogie tra la nostra animalità e quella delle altre specie, quindi i processi tipici della vita animale nel suo rapporto con l’ambiente. La rivoluzione del DNA arcaico, oggetto dell’archeogenetica, ha dimostrato che Homo sapiens è una specie ibrida proveniente dagli incroci genetici tra Sapiens e Neanderthal, perciò potrebbe essere opportuno raggruppare anche gli esseri umani in razze diverse. L’ermeneutica filosofica di Heidegger, spiegando come la nostra identità consista nell’essere coscienti che il tempo è fondamento e limite universale di tutti gli enti, anche dell’ente umano, implica che non possiamo trovare alcuna giustificazione ontologica per le diverse gerarchie che noi stabiliamo tra gli enti. […].

Al contrario, una visione lucida, realistica, fondata della natura umana riconosce in essa, insito nelle sue stesse dinamiche, il rischio del fallimento. In quanto umani, siamo destinati alla possibilità del fallimento, cioè della rovina irrimediabile della nostra specie – rovina che trascina con sé, in qualche misura, altre realtà con cui Homo sapiens è in rapporto. Trovandoci in questa condizione ontologica, possiamo sì, frenare la caduta e imparare a rialzarci, ma non possiamo eliminarla e assicurarci la perfezione di un’esistenza senza limite, senza finitezza, senza corruzione, senza l’angoscia e il dramma per ciò che, inevitabilmente, ci manca».

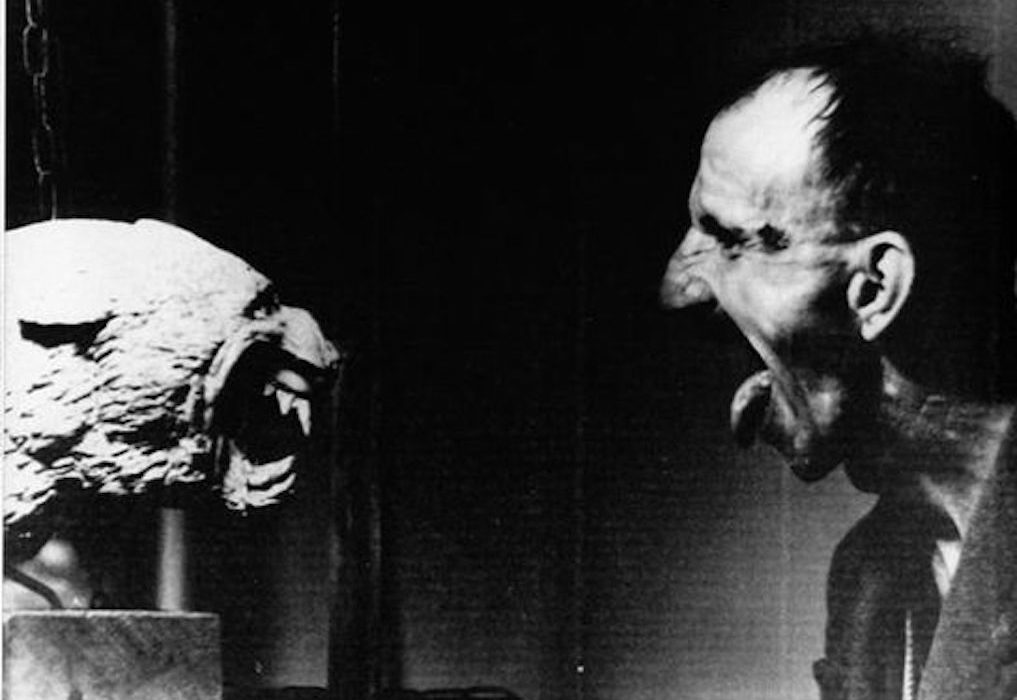

È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.

È la dolorosa e invincibile ricchezza dell’animalità umana che questo film racconta nella forma di una singolare storia d’amore ambientata in un macello di Budapest. Il maturo direttore Endre e la giovane dottoressa Mária – incaricata del controllo di qualità sulle carni – sono entrambi solitari e riservati, pur se in modi diversi. Mária è silenziosa, precisissima sul lavoro e – si scopre a poco a poco – dotata di una memoria formidabile che declina in modi infantili. La distanza di lei da ogni altro collega di lavoro sembra inoltrepassabile sino a quando Endre e Mária scoprono di fare tutte le notti lo stesso sogno, di essere due cervi che in un paesaggio innevato e solitario si incontrano, si annusano, si toccano, insieme corrono. Una scoperta che cambierà a fondo le loro vite.