Giorgio De Santillana – Hertha Von Dechend

Il mulino di Amleto

Saggio sul mito e sulla struttura del tempo

(Hamlet’s Mill. An essay on myth and the frame of time, 1969-1993)

Edizione riveduta e ampliata

A cura di Alessandro Passi

Adelphi, 2003

Pagine 630

Ancora una volta Nietzsche sembra avere ragione: per comprendere la distanza e la differenza rispetto a noi degli antichi miti la filologia non basta e anzi diventa a volte un fattore di grave misconoscimento. La complessità, la stranezza, la strabordante ricchezza dei racconti diffusi negli angoli e nelle epoche più diverse del pianeta formano una complessità circolare, un vero e proprio labirinto (altra immagine mitica, non a caso). E tuttavia i miti più lontani e più diversi narrano tutti gli stessi eventi, pur coprendoli con una varietà intricatissima di nomi.

Sembra che tutto ebbe origine nel Vicino Oriente, «da quella zecca “protopitagorica” situata nella “mezzaluna fertile” che un tempo coniò il linguaggio tecnico e lo consegnò ai pitagorici» (p. 360). Fu per tale discendenza orfica e pitagorica che Platone – una sorta di vivente “stele di Rosetta” – «sapeva ancora parlare la lingua del mito arcaico» (25), poiché egli non inventò i suoi miti ma li raccolse ponendoli in un contesto teoretico che preserva il loro enigma ma che nello stesso tempo ne rafforza la potenza. Il Timeo è una delle testimonianze più evidenti di questo compito che Platone diede a se stesso, poiché è il luogo in cui convergono e si dipartono i fiumi del pensiero cosmologico.

E sta qui la chiave di volta di questo straordinario libro, pullulante di varchi aperti verso una comprensione meno banale del mondo di ieri e di quello di sempre: «ciò che è veramente mito non ha basi storiche, per allettante che sia questa riduzione […] Il mito è essenzialmente cosmologico» (75). Il pensiero arcaico è cosmologico dall’inizio alla fine e le forze profonde della storia affondano ancora e sempre nel mito. Ecco spiegato perché dal Valhöll nordico ai templi di Angkor, dalle tribù amerindie alla Polinesia, dalla Mesopotamia agli Aztechi, dall’Islanda alla Cina, ricorrono gli stessi racconti, i medesimi personaggi sotto nomi diversi, gli stessi numeri. Non per una improbabile diffusione o per una sorta di inconscio collettivo ma più semplicemente perché i racconti fanno tutti riferimento al cielo e a ciò che gli esseri umani delle antiche ere vedevano in esso.

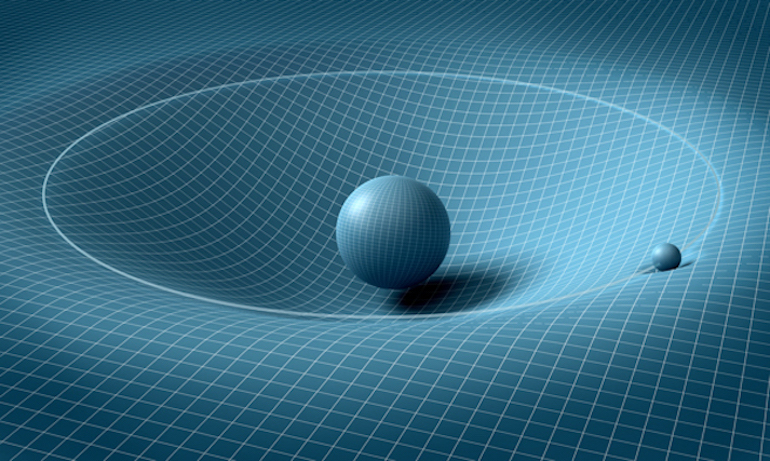

E che cosa vedevano? Pur rifiutando facili scorciatoie che trovano «semplici denominatori comuni a cui ricondurre tutti questi elementi» (558), gli Autori sono convinti e dimostrano che l’origine della mitologia umana stia in un fenomeno astronomico preciso e sconcertante rispetto a ogni esigenza di ordine, costanza, permanenza: la precessione degli equinozi, lo spostamento del perno intorno al quale il cielo sembra girare; dislocazione dovuta alla inclinazione dell’asse terrestre e alla differenza quindi fra l’equatore celeste e l’eclittica, la fascia dentro la quale si muovono il Sole, i pianeti, le costellazioni dello Zodiaco. La terra, insomma, si comporta come una trottola, un immenso giroscopio che compie un’intera rivoluzione ogni 25.920 anni. Quando gli esseri umani si accorsero di questo movimento, e se ne accorsero assai presto, sembrò loro che fosse precisamente tale scardinamento la causa prima di ogni distruzione e di ogni male. La definizione platonica del Tempo come «immagine in movimento di ciò che è stabile ed eterno » sarebbe quindi un riferimento assai rigoroso a tale spostamento dell’asse del mondo, al movimento a Χ (l’iniziale di Χρόνος), prodotto dalla precessione, un movimento che per Platone e per i miti ai quali egli attinge «descrive le Generazioni del Tempo stesso, il simbolo ciclico dell’eternità: ciclo dopo ciclo, giù giù fino agli spostamenti più piccoli, appena percettibili» (176).

Uno degli espliciti presupposti del libro è che le menti preistoriche e arcaiche furono in grado di comprendere tutto questo, che le conoscenze astronomiche delle antiche civiltà furono assai avanzate, tenendo naturalmente conto dei mezzi a loro disposizione, che quindi si debba «spostare molto più indietro nel passato gli inizi del pensiero scientifico e dell’osservazione dei fenomeni naturali» (417) e che l’umanità sia il risultato di processi di lunghissima durata, di conoscenze stratificate e trasmesse con i mezzi più diversi, in un alternarsi di scoperte, dimenticanze e rinascenze. Il mito, pertanto, non sarebbe «né fantasia irresponsabile né materiale per grevi studi psicologici né altre cose simili. Il mito è qualcosa di “totalmente altro” e vuole essere esaminato con occhi ben aperti» (383). Solo a queste condizioni quel mondo perduto, l’eredità «che ci viene dai tempi più antichi e più lontani» potrà essere ancora trasmessa ai «figli dei nostri figli» (30).

La polemica verso ciò che viene definito “evoluzionismo volgare” è diretta e frontale. Una semplicistica e dogmatica fede nel “Progresso” si è unita all’adozione acritica di un principio biologico qual è l’evoluzione in un ambito che non gli appartiene, quello delle idee. Il risultato –paralizzante – è che gli studiosi «con magnifico zelo hanno estirpato da tutta la mitologia la dimensione temporale» (334), che invece costituisce per l’umanità arcaica l’unica dimensione dell’esistenza cosmica. Per i Cinesi bisogna essere signori del tempo per aspirare a diventare sovrani dello spazio, quel tempo che vive e si incarna – elemento totalmente fisico – nel movimento dei cieli, «è il Tempo, solo il Tempo, che trasforma i Titani, già sovrani dell’Età dell’Oro, in “operatori di iniquità”. Sarà l’idea di misura, dichiarata o implicita, a mostrare il delitto fondamentale di questi “peccatori”: l’aver oltrepassato o “trans-gredito” il grado preordinato, e ciò viene inteso alla lettera» (185) perché Μοίρα è uno dei 360 gradi della circonferenza, quello oltre il quale non bisogna mai andare.

Il Tempo cosmico è Necessità, Χρόνος è paredro di Ἀνάγκη ed entrambi cingono l’intero universo. Il Tempo cosmico – definito da Platone la «danza delle stelle» – è musica, è legge, è numero, il cui ordine totale conserva ogni cosa e al quale tutti gli enti – divini, umani, animali, vegetali, minerali – obbediscono. Il tempo platonico è ancora questo Tempo arcaico che coincide con l’universo e «come l’universo esso è circolare e definito […] e tale continua a essere per tutta l’antichità classica, che credeva non nel progresso bensì negli eterni ritorni» (395). Ma anche prima e dopo Platone la filosofia greca seppe che l’essenziale accade nei cieli.

Prima di Platone, Anassimandro – secondo quanto ci riferisce Cicerone – pensava che «nativos esse deos longis intervallis orientis occidentisque eosque innumerabiles esse mundos» (De natura deorum, I, 25; qui a p. 497), che gli dèi nascano in lunghi intervalli di nascita e di tramonto e che essi siano mondi innumerevoli.

Dopo Platone, Aristotele – il sobrio maestro – «era fiero di affermare come fatto noto che gli dèi erano originariamente astri, anche se successivamente la fantasia popolare aveva offuscato tale verità» (23), che altre divinità non si diano, che le forze risiedano «nel cielo stellato e tutte le storie, i personaggi, le avventure di cui narra la mitologia si concentrano su coloro che, fra gli astri, sono le potenze attive, i pianeti» (212).

L’enigmatico annuncio riferito da Plutarco della morte del grande Pan può essere letto, in questa chiave, come il coinvolgimento della stella Sirio, fino ad allora risparmiata, nel grande moto di precessione degli equinozi. Un altro cardine del mondo veniva, infatti, in questo modo afferrato dalle spire del Tempo che tutto stritola, che tutto macina nel mulino cosmico che il tempo appunto è, «seppure non già come un mulino moderno a rotazione continua, bensì come un mulino a movimento alternato, paragonabile a un trapano» (16), a qualcosa che va su e giù muovendosi di moto vorticoso; una figura, questa, atta a descrivere esattamente il moto precessionale degli equinozi.

Nel Timeo si dice che il Demiurgo non ha generato tutte le anime destinate a nascere ma ha posto il seme dell’umanità «che si moltiplica ed è macinato in farina impalpabile nel Mulino del Tempo» (357). A chi appartiene questo immenso Mulino cosmico? A un personaggio che si chiama Amlódi, che assume i nomi più diversi nelle mitologie dei differenti popoli ed ere ma che sempre rimane legato alla radice greca –aòmulon, amido, fecola-, all’attività del macinare attimi, giorni, anni, intere epoche. Il Demiurgo platonico è ancora un altro nome dell’Amlódi islandese, che diventa Amleto, principe del mare del Nord e «dei suoi immani frangenti che macinano in eterno gli scogli di granito» (45).

Il Mulino di Amleto è l’intero cosmo il quale dopo l’Età dell’Oro in cui il piano dell’equatore e quello dell’eclittica coincidevano nella stessa circonferenza, ha cominciato a separarsi macinando dentro la propria macchina inarrestabile ogni cosa che in esso, nell’essere, transiti. Anche per questo «Principio degli enti è l’infinito (l’energia/campo il suo divenire…). Da dove gli enti hanno origine, là hanno anche la dissoluzione in modo necessario: le cose sono tutte transeunti e subiscono l’una dall’altra la pena della fine, al sorgere dell’una l’altra deve infatti tramontare. E questo accade per la struttura stessa del Tempo» (Anassimandro, in Simplicio, Commentario alla Fisica di Aristotele, 24, 13 ]DK, B 1])

Del Tempo cosmico nel quale il tempo umano acquista senso, vita, distruzione, rinascita.