Confessioni di un malandrino

Angelo Branduardi

(Da La Luna, 1975)

Исповедь хулигана, Confessioni di un teppista è il titolo della poesia che Sergéj Aleksándrovič Esénin scrisse nel 1920 e che Branduardi adattò dalla bella traduzione in italiano di Renato Poggioli. Ogni verso del poeta russo è intessuto di memoria, di metafore, di malinconia e di serenità. Si tratta di una composizione potente nel dire l’esistenza e il suo fluire.

Mi piace spettinato camminare

col capo sulle spalle come un lume,

così mi diverto a rischiarare

il vostro autunno senza piume.

Mi piace che mi grandini sul viso

la fitta sassaiola dell’ingiuria.

Mi agguanto solo per sentirmi vivo

al guscio della mia capigliatura.

Ed in mente mi torna quello stagno

che le canne e il muschio hanno sommerso

ed i miei che non sanno di avere

un figlio che compone versi.

Ma mi vogliono bene come ai campi

alla pelle, ed alla pioggia di stagione.

Raro sarà che chi mi offende scampi

dalle punte del forcone.

Poveri genitori contadini

certo siete invecchiati e ancor temete

il signore del cielo e gli acquitrini,

genitori che mai non capirete

che oggi il vostro figliolo è diventato

il primo tra i poeti del paese,

ed ora in scarpe verniciate

e col cilindro in testa egli cammina.

Ma sopravvive in lui la frenesia

di un vecchio mariuolo di campagna,

e ad ogni insegna di macelleria

alla vacca s’inchina, sua compagna.

E quando incontra un vetturino

gli torna in mente il suo concio natale.

E vorrebbe la coda del ronzino

regger come strascico nuziale.

Voglio bene alla Patria,

benché afflitta di tronchi rugginosi;

m’è caro il grugno sporco dei suini

e i rospi all’ombra sospirosi.

Son malato d’infanzia e di ricordi

e di freschi crepuscoli d’aprile,

sembra quasi che l’acero si curvi

per riscaldarsi e poi dormire.

Dal nido di quell’albero le uova

per rubare salivo fino in cima,

ma sarà la sua chioma sempre nuova

e dura la sua scorza come prima;

e tu mio caro amico vecchio cane

fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia,

e giri a coda bassa nel cortile,

ignaro delle porte dei granai.

Mi son cari i miei furti di monello

quando rubavo in casa un po’ di pane,

e si mangiava come due fratelli,

una briciola l’uomo ed una il cane.

Io non sono cambiato,

il cuore ed i pensieri son gli stessi

sul tappeto magnifico dei versi

voglio dirvi qualcosa che vi tocchi.

Buona notte! La falce della luna,

sì cheta mentre l’aria si fa bruna

Dalla finestra mia voglio gridare

contro il disco della luna.

La notte è così tersa,

qui forse anche morire non fa male.

Che importa se il mio spirito è perverso

e dal mio dorso penzola un fanale.

O Pegaso decrepito e bonario

il tuo galoppo è ora senza scopo.

Giunsi come un maestro solitario

e non canto e non celebro che i topi.

Dalla mia testa come uva matura

gocciola il folle vino delle chiome…

Voglio essere una gialla velatura

gonfia verso un paese senza nome.

***********************

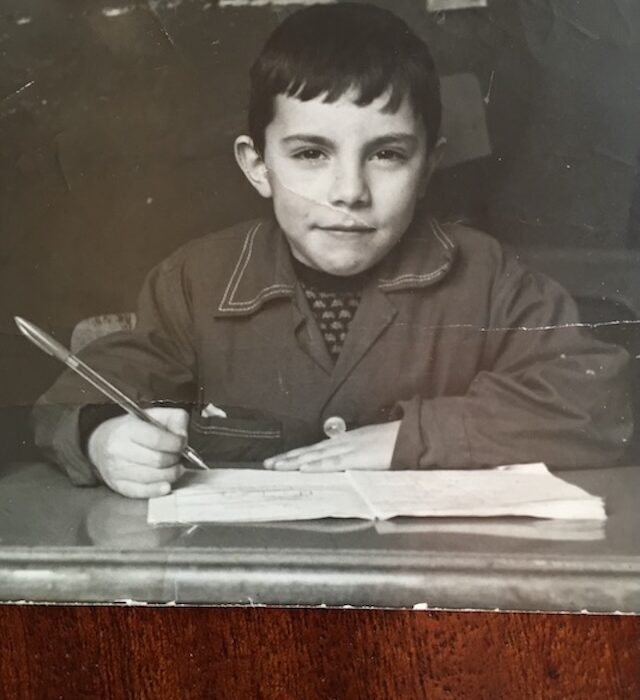

A nove/dieci anni tornavo da scuola – nessuno ci accompagnava, nessuno veniva a prelevarci, eravamo bambini liberi – ed ebbi un litigio con un coetaneo vicino di casa. La zuffa fu violenta, non ricordo chi prevalse ma rammento in modo netto che rivolgendomi al collega gridai: «Ti distruggo!» e giù botte.

Poi nei pomeriggi con lo stesso bambino e con altri giocavamo a calcio nella ruga, evidente francesismo per dire ‘via, strada’. Una strada in pendenza ma il pallone andava lo stesso su e giù dalle nostre gambe. Non passavano quasi mai, ovviamente, delle automobili. Più frequenti erano i contadini che tornavano in paese a dorso della besta, del loro mulo.

Ed era tra di noi un pullulare di altre attività, giochi, avventure, anche lontani dal quartiere; lungo le strade, nelle piazzette, nei crocicchi.

Autonomi, fisici, sociali. Questa è la condizione affinché un cucciolo di umano cresca. È triste vedere persone che oggi hanno nove-dieci anni stare sempre sotto la protezione della mamma, attaccati ai cellulari, sostanzialmente alienati. Ed è invece una gioia avere avuto la fortuna di crescere come un piccolo malandrino. Ciò che sono lo devo in gran parte a quegli anni di aggressività, di comunanza, di libertà.